疫情结束是多少/疫情结束是多少年

2023年5月5日,世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成"国际关注的突发公共卫生事件",这个被无数人期盼已久的时刻,却以一种近乎平淡的方式到来——没有全球性的庆祝活动,没有社交媒体上的狂欢,只有一串冰冷的数字:全球累计确诊7.6亿例,死亡690万人,面对这个被反复追问的问题"疫情结束是多少",我们突然发现,这个"多少"早已超越了单纯的数字意义,它成为了测量集体创伤的标尺,记录社会转型的密码,以及人类重新定义常态的起点。

疫情时期的数字曾是我们日常生活的暴君,每天清晨,人们习惯性地查看新增确诊人数、死亡病例、疫苗接种率,这些数字支配着我们的恐惧与希望,意大利贝加莫的惨痛记忆里,军车运送棺材的画面与三位数的日增死亡绑定;武汉解封时刻的泪水与76天的封城数字相连;印度火葬场的浓烟下是单日40万确诊的惊人统计,法国哲学家福柯曾指出"数字是最有效的规训工具",在疫情期间,这种规训达到了极致——我们的行动半径、社交距离甚至呼吸频率都被量化为具体数值,当这些数字逐渐退潮时,留下的不仅是统计报表,更是一种深入骨髓的量化思维模式,它改变了我们感知世界的方式。

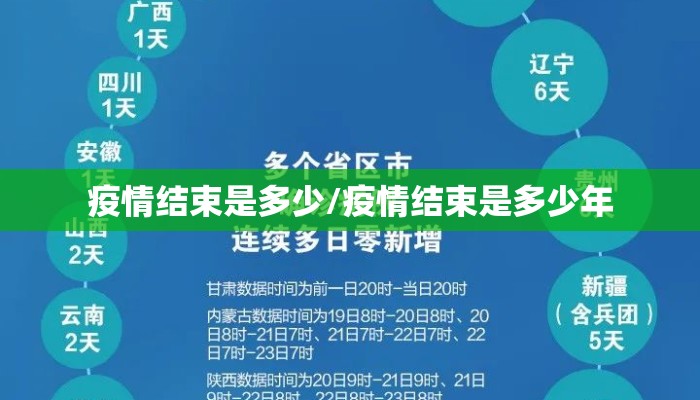

疫情结束的"多少"实质上是一场关于记忆的政治协商,不同国家对"结束"的定义大相径庭:中国的"清零"政策追求理论上的零感染;瑞典的群体免疫策略接受一定程度的病毒共存;非洲国家因检测能力有限,官方数字可能永远无法反映真实代价,英国历史学家托尼·朱特在《战后欧洲史》中写道:"集体记忆总是选择性地记住一些事,忘记另一些。"当各国政府开始将新冠降级为"地方性流行病"时,这种选择变得尤为明显,日本在2022年将每日报告改为每周汇总,韩国停止公布感染路径追踪,美国CDC修改了死亡统计标准——每一个数字调整背后都是对"结束"认知的重新谈判,我们以为在记录疫情,实则是疫情通过这些数字记录了我们这个时代的认知局限与价值取舍。

"多少"才能算结束的问题,暴露出人类对确定性的病态迷恋与必然幻灭,病毒学家们清楚,RNA病毒永远不会真正"归零",只会变异为新的常态,但大众心理需要明确的终点,就像战争需要投降仪式,经济危机需要复苏宣言,德国社会学家马克斯·韦伯的"祛魅"理论在此显现:我们试图用数字驱散对未知的恐惧,却不得不面对数字本身的无力,感染率降至多少算安全?疫苗覆盖率多高够防护?超额死亡率持续几周可确认趋势?这些专业争论反映了科学理性与公众期待之间的鸿沟,当英国首相约翰逊在2021年宣布"与病毒共存"战略时,他实质是在承认:疫情不会有一个数学上清晰的终点,只有人类承受阈值的主观判断。

后疫情时代的"多少"正在重构我们的价值坐标系,招聘启事中"可远程工作"的岗位比例,成为衡量企业弹性的新指标;城市绿地面积与人均配比,取代商业综合体数量成为宜居标准;心理健康咨询量统计,首次被纳入公共卫生核心指标,这些新生的量化维度,记录着人类从生存需求向生活质量关注的转变,中国"十四五"规划中,每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数从无到有;欧盟将"幸福感指数"纳入政策评估;不丹重启"国民幸福总值"测量——这些变化揭示了一个深层转向:当死亡数字不再是焦点,"如何生活"的质量指标自然浮出水面,正如诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森所言:"发展的本质是自由的扩展。"

站在所谓"后疫情时代"的门槛回望,"疫情结束是多少"或许是个伪命题,1918大流感的阴影延续了整整一代人,艾滋病改变了全球亲密关系的模式,SARS重塑了东亚社会的卫生习惯,新冠的真正"结束"不会出现在某个统计报表里,而将体现在:当口罩不再是政治立场的标识,当病毒讨论退出日常话题,当那些失去亲人的家庭能够平静地怀念而非愤怒地追问责任,到那时,我们或许会理解法国作家加缪在《鼠疫》中的预言:"疫病最终会消失,因为它厌倦了人类,还是人类厌倦了它?这个问题无关紧要,重要的是人类因此获得的认知——在苦难中确认的那些关于尊严、理性与爱的真理。"

疫情结束的"多少",终究会从医学统计转化为文化记忆,就像我们今天回忆14世纪黑死病时,不再纠结于欧洲2500万的死亡总数,而是记住薄伽丘《十日谈》中年轻人逃往乡间讲故事的人性光辉;回忆1918大流感时,淡忘了全球5000万死亡的估算,却传承下现代公共卫生体系的雏形,数字会褪色,但人类在极限压力下展现的坚韧、愚蠢、创造与妥协,将永远留在文明的基因里,当未来的历史学家审视这场疫情时,他们或许会写下:2020-2023年,人类进行了一场全球范围的生存实验,实验数据已经归档,而真正的结论仍在生成中。

发表评论