全国封城最新消息回顾,疫情封控的关键年份与影响

回顾疫情封控的关键年份与深远影响**

2020年初,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,中国作为最早发现疫情的国家之一,迅速采取了一系列严格的防控措施,其中最具标志性的就是全国范围内的封城政策,随着疫情形势的变化,封城政策已逐步调整,但那段特殊时期的经历仍深刻影响着社会、经济和个人生活,本文将回顾全国封城的关键年份、最新政策调整,并探讨其带来的深远影响。

全国封城的关键年份:2020年与2022年

2020年:武汉封城与全国防控

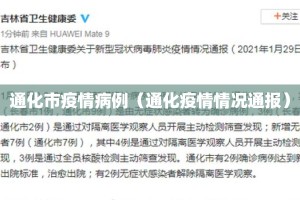

新冠疫情最早于2019年底在武汉被发现,2020年1月23日,武汉宣布“封城”,成为中国首个因疫情采取严格封锁措施的城市,随后,全国各地陆续实施不同程度的交通管制、社区封闭管理和居家隔离政策,这一阶段的封城措施有效遏制了病毒的快速传播,但也对经济和社会运行带来了巨大挑战。

2022年:动态清零与多地封控

2022年,随着奥密克戎变异株的传播,中国继续坚持“动态清零”政策,上海、西安、长春等多个城市先后实施封控措施,上海在2022年3月至6月经历了长达两个多月的严格封控,成为继武汉之后最受关注的封城案例,这一阶段的封控措施更加精细化,但仍引发了关于经济成本与社会影响的广泛讨论。

最新政策调整:封城时代的终结?

随着病毒毒力减弱和疫苗接种率的提高,2022年底,中国优化调整了疫情防控政策,2022年12月7日,国务院联防联控机制发布“新十条”,宣布不再对跨地区流动人员查验核酸证明,取消落地检,并逐步放宽封控管理,这意味着全国范围内的“封城”时代基本结束,社会逐步回归正常化。

2023年,中国正式将新冠病毒感染调整为“乙类乙管”,标志着疫情防控进入新阶段,尽管局部地区仍可能出现短期的防控措施,但大规模封城的可能性已大幅降低。

封城政策的影响与反思

经济影响

封城措施在遏制疫情扩散的同时,也对经济造成了显著冲击,2020年第一季度,中国GDP同比下降6.8%,创下数十年来的最低增速,2022年,严格的封控政策再次影响消费、物流和制造业,尤其是餐饮、旅游、零售等行业遭受重创,尽管政府推出了一系列纾困政策,但中小企业的生存压力仍然巨大。

社会心理与生活方式变化

长期的封控让许多人经历了焦虑、孤独甚至抑郁,居家办公、线上教育成为新常态,但也暴露了数字鸿沟问题——部分弱势群体(如老年人、低收入家庭)在适应新生活方式时面临困难,社交距离的保持改变了人们的互动方式,线上社交的重要性显著提升。

公共卫生体系的优化

封城政策推动了中国公共卫生体系的快速升级,核酸检测能力大幅提升,方舱医院建设加速,疫苗研发和接种效率显著提高,这些经验为未来应对突发公共卫生事件提供了重要参考。

争议与未来挑战

尽管封城政策在短期内有效控制了疫情,但也引发了关于个人自由、经济代价和社会公平的讨论,如何在疫情防控与正常生活之间找到平衡,仍然是未来公共卫生政策需要面对的挑战。

后疫情时代的思考

全国封城是中国抗疫历程中的重要篇章,它既展现了政府在危机时刻的快速反应能力,也暴露了社会治理中的短板,随着政策的调整,社会正逐步走出疫情的阴影,但这段经历留给我们的不仅是记忆,更是对公共卫生、经济韧性和社会协作的深刻思考。

如何在保障人民健康的同时,减少对经济和社会运行的干扰,将是全球各国共同面对的课题,而中国在封城与开放之间的探索,无疑为世界提供了宝贵的经验与教训。

发表评论