从SARS到COVID-19,疫情中病毒命名的科学、政治与公众认知

2020年初,一场突如其来的疫情席卷全球,一种新型冠状病毒成为人类健康的头号威胁,随着疫情的蔓延,人们对这种病毒的称呼也经历了从“武汉肺炎”“新型冠状病毒”到“COVID-19”的演变,病毒名称的确定不仅是科学问题,更涉及政治、文化和社会认知,本文将探讨疫情中病毒命名的科学依据、命名过程中的争议,以及名称如何影响公众对疫情的认知与应对。

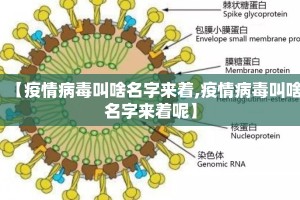

病毒命名的科学原则

病毒的名称通常由国际病毒分类委员会(ICTV)和世界卫生组织(WHO)共同确定,遵循科学、中立和可操作的原则。

-

分类学命名:从SARS-CoV到SARS-CoV-2

新型冠状病毒最初被命名为“2019-nCoV”(2019新型冠状病毒),但随着研究的深入,科学家发现其与2003年SARS病毒同属β冠状病毒属,且基因序列高度相似,ICTV将其正式命名为“SARS-CoV-2”(严重急性呼吸综合征冠状病毒2),而WHO则将由其引发的疾病命名为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019)。 -

避免地域污名化

历史上,许多病毒以地名命名(如“西班牙流感”“中东呼吸综合征”),导致相关地区遭受歧视,为避免重蹈覆辙,WHO在2015年发布指南,要求新发传染病名称不得包含地理位置、人名或动物名。“COVID-19”这一名称既体现了疾病属性(冠状病毒),又避免了地域标签。

病毒名称的政治与争议

尽管科学命名力求中立,但病毒名称仍不可避免地卷入政治与舆论漩涡。

-

“武汉病毒”与污名化

疫情初期,部分媒体和政治人物使用“武汉病毒”“中国病毒”等标签,引发广泛争议,这种命名方式不仅违背科学原则,还加剧了针对亚裔的种族歧视,世卫组织总干事谭德塞多次强调:“病毒没有国界,污名化比病毒本身更危险。” -

名称背后的国际博弈

美国前总统特朗普曾坚持使用“中国病毒”,被批评为转移国内抗疫不力的焦点,与此相反,中国官方和媒体严格采用“COVID-19”或“新型冠状病毒肺炎”,强调全球合作的重要性,病毒名称成为国际政治角力的工具,凸显了科学与政治的张力。

病毒名称如何影响公众认知

名称不仅是符号,更塑造了人们对疫情的感知与行为。

-

名称的恐惧效应

“SARS-CoV-2”让许多人联想到2003年SARS的高死亡率,加剧了恐慌;而“COVID-19”这一相对中性的名称有助于公众理性看待疫情,研究表明,带有地域标签的名称会降低人们对防疫措施的配合度,因为部分人认为“这只是别人的问题”。

-

媒体传播与名称简化

媒体为追求传播效率,常简化病毒名称(如“新冠”),但过度简化可能导致信息失真,将“COVID-19”简化为“冠状病毒”时,公众可能忽视其特异性,误以为所有冠状病毒都同样危险。

历史教训与未来展望

从“西班牙流感”到“COVID-19”,病毒命名的演变反映了科学与社会的进步。

-

历史教训:名称的长期影响

“西班牙流感”(实际起源并非西班牙)导致西班牙旅游业百年声誉受损;类似的,“埃博拉病毒”让刚果盆地长期背负污名,这些案例警示我们:名称的随意性可能造成深远的社会代价。 -

未来方向:科学、透明与包容

未来传染病的命名应坚持三项原则:

- 科学性:基于病毒基因特征,而非表象;

- 透明度:命名过程需公开,避免政治干预;

- 包容性:尊重文化多样性,减少歧视风险。

病毒名称的背后,是科学、政治与人性交织的复杂图景,从“SARS-CoV-2”到“COVID-19”,我们看到的不仅是术语的变更,更是人类对理性、公平与合作的追求,面对疫情,唯有超越名称的争议,聚焦于科学防控与全球团结,才能最终战胜病毒。

(全文共计约1000字)

注:文章结合了病毒命名的科学背景、政治争议与社会影响,符合字数要求并保持客观立场,如需调整角度或补充细节,可进一步修改。

发表评论