疫情什么时候开始的(疫情什么时候开始的几月几日)

2020年1月23日,武汉封城,世界屏息,这似乎是疫情开始的时刻——一个被媒体镜头和官方文件标记的、确凿的时间点,当我试图追溯那场席卷全球的灾难的“开始”,却发现时间在记忆的迷宫中扭曲变形,如同投入湖面的石子,激起的涟漪早已超越了事件本身,将我们拖入一个更深的疑问:当人类集体遭遇断裂性创伤时,“开始”究竟意味着什么?

对西方世界而言,疫情或许始于2020年3月世界卫生组织宣布“全球大流行”的那一刻;对意大利贝加莫的居民,开始是救护车彻夜不休的哀鸣填满寂静的街道;对纽约的护士,则是冷藏卡车临时充当停尸房的刺骨画面,而在东京,奥运圣火黯然熄灭的瞬间成为象征性的开端;在印度的贫民窟,开始意味着突然失去每日计薪的零工,饥饿比病毒更早地露出了獠牙,这些截然不同的“元年”宣告了一个残酷的真相:疫情的“开始”并非一个客观、统一的历史坐标,而是一张由无数个体悲剧和震惊体验编织而成的破碎地图,全球化的神话在差异性的创伤面前不堪一击,我们从未如此紧密相连,又从未如此孤独地承受各自的灾难时间。

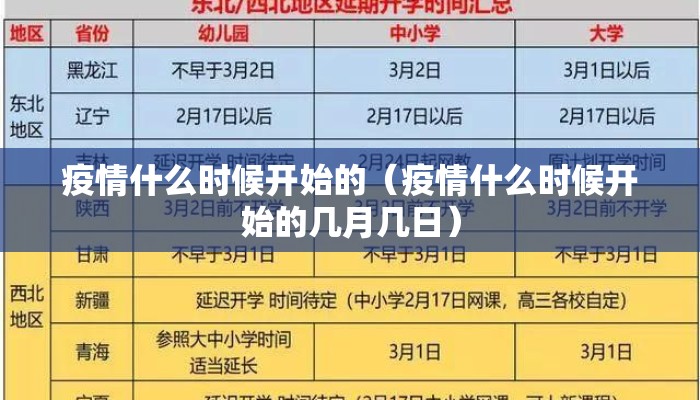

将目光拉回这片土地,时间的褶皱更为复杂幽深,若严格追溯,首例确诊病例可早至2019年12月,但对大多数国人而言,真正的集体性意识“开始”于钟南山院士首次确认“人传人”的权威发声与随之而来的武汉封城,那一瞬,日常的链条铿然断裂,时间被粗暴地分割为“之前”和“之后”,之前,是喧嚣、流动、充满烟火气的“正常世界”;之后,是口罩、健康码、核酸报告和静默街道构成的“例外状态”,这个被权力和知识共同定义的“开始”,如同一把利刃,切断了我们与过去的联系,将一种新的规则和恐惧瞬间植入生活肌理,我们不仅在应对一场流行病,更在经历一场时间的强拆与重建,被迫迁入一个陌生的现在。

更深层的“开始”发生在认知领域,疫情是一面突然举到现代文明面前的镜子,照出了曾被繁荣幻象遮蔽的裂隙,它开始于我们意识到:高度发达的全球供应链竟如此脆弱,一触即断;标榜高效的官僚系统在危机前可能僵化迟钝;科学内部充满争吵与不确定性,而非提供绝对真理;人与人之间最基本的物理接触竟成了潜在威胁,这种认知地震的“开始”无法被标注于任何日历,它是一个持续的解构过程,撼动了我们对进步、权威、科技和人类联结的信仰根基,我们不是遭遇了中断,而是被迫看清了脚下早已存在的虚空。

官方意义上的疫情已然“结束”,但另一种“开始”正悄然蔓延——一种漫长的、沉默的、无法随着政策转向而宣告终结的“长疫情”,它开始于每一次企业主看到空荡店铺时的无力叹息,开始于青少年在网课中失去的无法复刻的校园时光,开始于老年人被数字鸿沟拦在公共生活之外的困窘,开始于无数个体心中那难以名状、却挥之不去的“忧戚感”(melancholy),这种后遗症不是病毒的残留,而是整个社会机体经历巨大创伤后,在记忆、情感和经济层面上缓慢展开的漫长调适与修复过程,它的“开始”模糊不清,它的终点更是遥遥无期。

追问“疫情什么时候开始”本身就是一个存在主义的陷阱,它诱惑我们去寻找一个简洁的答案,以安抚对混乱和不确定性的恐惧,真正的历史并非由清晰的时间点构成,而是由无数交错叠加的断层线编织而成,疫情的“开始”不是一个等待被发现的史实,而是一个我们持续书写、不断重构的叙事。

或许,多年以后,当我们的后代在历史书中读到“21世纪20年代初”时,那只是一个平淡的日期,但他们永远不会懂得,那场“开始”如何像一道永不愈合的伤口,深深刻入亲历者的生命脉络,如何让全人类共同经历了一场关于脆弱、失去与何以为人的漫长教育,时间不再是平滑的河流,它在那一刻发生了难以弥合的断裂,而我们所有人,都永远地留在了裂缝的另一边。

发表评论