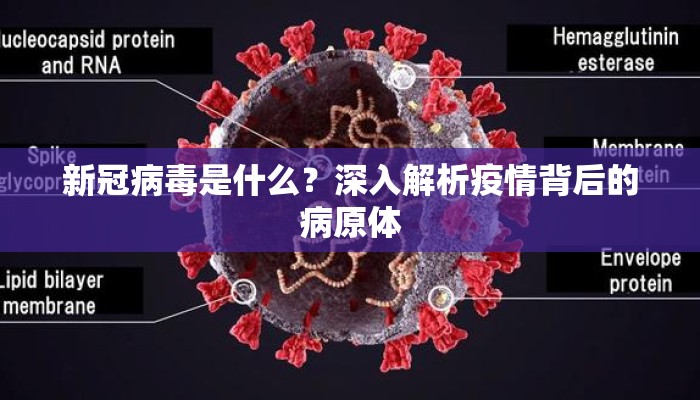

新冠病毒是什么?深入解析疫情背后的病原体

自2019年底以来,新冠病毒(SARS-CoV-2)及其引发的COVID-19疫情席卷全球,深刻影响了人类社会的健康、经济和社会结构,尽管疫情已进入相对稳定的阶段,但新冠病毒仍然是一个值得深入研究的课题,本文将从病毒的基本特性、传播方式、致病机制、变异情况以及防控措施等方面,全面解析新冠病毒的本质及其影响。

新冠病毒的基本特性

新冠病毒(SARS-CoV-2)属于冠状病毒科(Coronaviridae),是一种单股正链RNA病毒,它的名称来源于其表面的冠状突起(Spike蛋白),使其在电子显微镜下呈现“皇冠”状,新冠病毒与2003年爆发的SARS-CoV(严重急性呼吸综合征冠状病毒)和2012年出现的MERS-CoV(中东呼吸综合征冠状病毒)同属β冠状病毒属,但具有更强的传播能力。

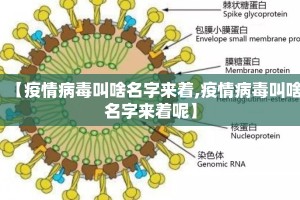

新冠病毒的基因组包含约3万个核苷酸,编码多种结构蛋白,包括:

- S蛋白(Spike蛋白):负责与宿主细胞表面的ACE2受体结合,介导病毒入侵。

- E蛋白(包膜蛋白):参与病毒组装和释放。

- M蛋白(膜蛋白):维持病毒结构完整性。

- N蛋白(核衣壳蛋白):包裹病毒RNA,保护遗传物质。

这些蛋白不仅决定了病毒的感染能力,也是疫苗和药物研发的重要靶点。

新冠病毒的传播方式

新冠病毒主要通过以下途径传播:

- 飞沫传播:感染者咳嗽、打喷嚏或说话时释放的飞沫被他人吸入。

- 气溶胶传播:在密闭、通风不良的环境中,病毒可在空气中悬浮较长时间,增加感染风险。

- 接触传播:触摸被病毒污染的物体表面后,再接触口、鼻或眼睛。

- 粪口传播(较少见):病毒可能通过粪便污染水源或食物传播。

由于新冠病毒的高传染性,尤其是在无症状感染者中也能传播,使得疫情防控更具挑战性。

新冠病毒的致病机制

新冠病毒感染人体后,主要攻击呼吸系统,但也可影响心血管、神经系统等多个器官,其致病过程大致如下:

- 病毒入侵:S蛋白与人体细胞表面的ACE2受体结合,进入细胞并复制。

- 免疫反应:机体启动免疫应答,但部分患者可能出现“细胞因子风暴”,导致严重炎症反应。

- 组织损伤:病毒可损害肺泡细胞,引发肺炎,严重时导致急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。

- 长期影响:部分康复者可能出现“长新冠”(Long COVID),表现为疲劳、呼吸困难、认知障碍等症状。

新冠病毒的变异与进化

新冠病毒在传播过程中不断变异,主要变异株包括:

- Alpha(B.1.1.7):2020年底在英国发现,传播力增强。

- Delta(B.1.617.2):2021年在印度流行,致病性更强。

- Omicron(B.1.1.529):2021年底在南非出现,免疫逃逸能力显著提高。

变异株的出现使得疫苗和药物的有效性受到挑战,但也推动了全球对病毒监测和疫苗更新的重视。

防控措施与未来展望

尽管疫情形势有所缓和,但新冠病毒仍在全球范围内传播,有效的防控措施包括:

- 疫苗接种:降低重症和死亡风险。

- 个人防护:佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离。

- 公共卫生管理:加强病毒监测,优化医疗资源分配。

科学家将继续研究新冠病毒的长期影响,并探索更有效的治疗方法,全球合作对于应对新发传染病至关重要。

新冠病毒的暴发改变了世界,也促使人类反思公共卫生体系的脆弱性,了解病毒的本质、传播方式和防控策略,不仅有助于应对当前疫情,也为未来可能出现的传染病提供了宝贵的经验,科学、合作与理性应对,将是人类战胜病毒的关键。

发表评论