疫情封城顺序图/疫情封城顺序图片

在新冠疫情的全球蔓延中,"封城"(Lockdown)成为各国遏制病毒传播的关键措施之一,而"疫情封城顺序图"作为一种可视化工具,不仅记录了防控政策的实施路径,更揭示了决策背后的科学逻辑与社会权衡,本文将从封城顺序图的设计意义、典型模式、争议与反思三个维度展开分析,探讨这一工具如何影响抗疫进程。

封城顺序图的设计意义

-

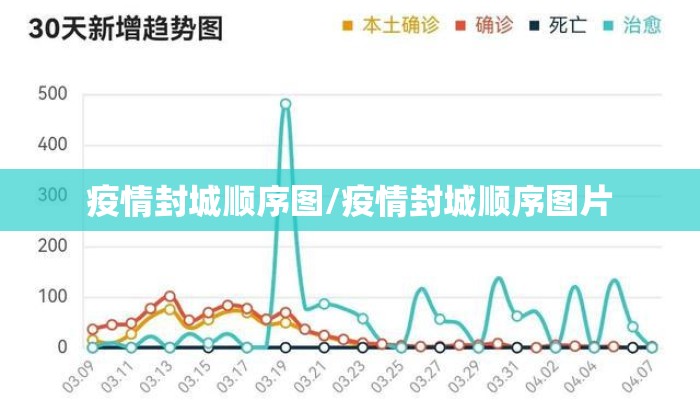

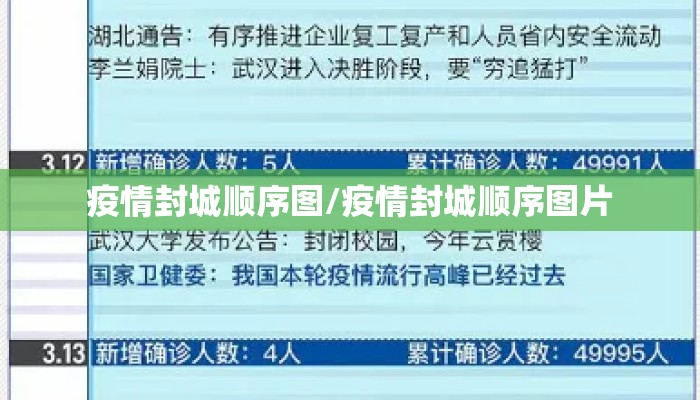

时间线与政策透明化

封城顺序图通常以时间轴为核心,标注不同阶段的防控措施(如局部封锁、交通管制、全城静默等),武汉2020年1月23日的"封城"决策被标记为起点,后续伴随方舱医院建设、物资调配等节点,这种可视化呈现有助于公众理解政策的递进性,减少信息不对称。 -

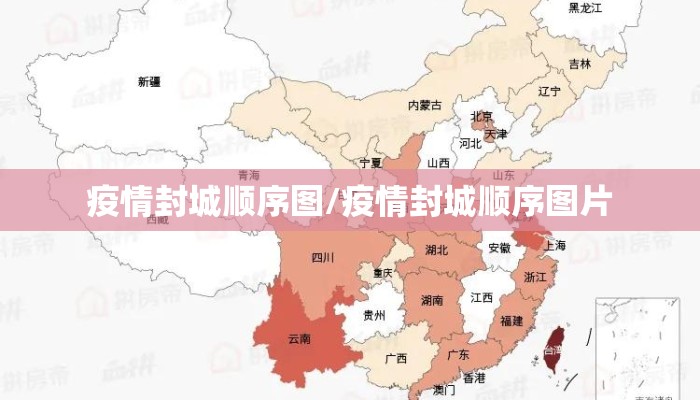

区域分级管理的依据

通过地图叠加疫情数据(如感染率、密接范围),顺序图可动态划分高风险区、中风险区和低风险区,中国采用的"封控区—管控区—防范区"三级模式,正是基于此类分析工具,实现精准防控。 -

国际对比与经验借鉴

对比意大利伦巴第大区、美国纽约市等地的封城顺序图,可发现不同国家在"严格程度"和"响应速度"上的差异,新西兰的"快速封城+清零"策略与其清晰的阶段划分密切相关。

典型封城顺序模式分析

-

渐进式封城(中国模式)

- 特点:从局部到整体,逐步升级。

- 案例:上海2022年封城前,曾经历网格化筛查、分区管控等阶段,最终因奥密克戎扩散进入全域静态管理。

- 优势:避免过度冲击社会经济。

-

突击式封城(意大利模式)

- 特点:疫情暴发后迅速全域封锁。

- 案例:2020年3月,意大利在单日死亡病例激增后紧急封国,但医疗系统仍短暂崩溃。

- 反思:滞后响应可能导致措施效果打折。

-

摇摆式封城(欧美部分国家)

- 特点:在"封锁—解封"间反复,依赖疫苗接种率。

- 争议:英国2021年的"自由日"政策被批评为"牺牲弱势群体"。

争议与挑战:顺序图的局限性

-

数据真实性的质疑

封城顺序图依赖疫情数据的准确性,印度第二波疫情期间,部分地区被曝瞒报死亡病例,导致图表无法反映真实风险。 -

社会成本难以量化

顺序图通常忽略封城对民生(如失业率、心理问题)的影响,美国布鲁金斯学会研究显示,2020年全球封城平均每日造成约2800亿美元经济损失。

-

动态调整的困境

病毒变异(如德尔塔→奥密克戎)可能使原有顺序失效,香港2022年因BA.2毒株调整封城策略时,曾面临物资配送混乱问题。

未来优化方向

-

引入多维度指标

理想的封城顺序图应整合医疗承载力、经济韧性、公众配合度等参数,例如新加坡的"DORSCON"分级系统。 -

强化科技支撑

利用AI预测模型(如英国帝国理工学院的疫情模拟)辅助决策,减少人为延迟。 -

公众参与机制

通过可视化平台(如韩国"防疫地图"App)让民众实时反馈需求,提升政策灵活性。

疫情封城顺序图不仅是历史的记录,更是人类与病毒博弈的"作战地图",其核心价值在于平衡科学与人性——既要精准"截断传播链",也需最小化社会代价,随着技术的进步和经验的积累,这一工具或将成为全球公共卫生体系的标配,但如何让它更包容、更透明,仍是留给决策者的终极命题。

(字数:约850字)

注:本文可进一步扩展案例或数据,例如加入非洲、拉美地区的封城模式对比,或讨论"封城"与"群体免疫"路线的博弈。

发表评论