【哪一年有的疫情/哪一年有的疫情最严重】

2019年12月,一场突如其来的疫情悄然侵袭人类世界,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的暴发,不仅改写了全球公共卫生史,更深刻影响了经济、社会与国际关系,这场疫情的起点究竟在哪一年?它如何从局部危机演变为全球大流行?本文将围绕“2019年”这一关键时间节点,梳理疫情起源、扩散与应对的历程,并探讨其留给后世的经验与反思。

2019年:疫情的起点与初期应对

2019年12月底,中国湖北省武汉市陆续出现多例不明原因肺炎病例,12月31日,武汉市卫健委首次公开通报疫情,世界卫生组织(WHO)随后收到报告,2020年1月7日,中国科学家成功分离病毒并确认为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),尽管疫情在2019年末已初现端倪,但全球范围的暴发和关注集中在2020年。

关键事件:

- 2019年12月1日:据《柳叶刀》研究,首例确诊病例症状出现。

- 12月31日:中国向WHO通报“不明原因肺炎”。

- 2020年1月23日:武汉“封城”,中国启动最高级别响应。

这一时期,疫情的局部性与国际社会的观望态度形成鲜明对比,为后续全球扩散埋下伏笔。

2020年:全球大流行与抗疫转折

2020年3月11日,WHO正式将COVID-19定性为“全球大流行”,病毒通过国际旅行迅速蔓延至欧美、中东等地,意大利、西班牙、美国相继成为“震中”,各国应对策略分化:中国采取严格封锁,欧美多国初期犹豫后被迫“封国”,非洲与拉美则因医疗资源匮乏陷入困境。

数据与影响:

- 截至2020年底,全球确诊病例超8000万,死亡逾180万。

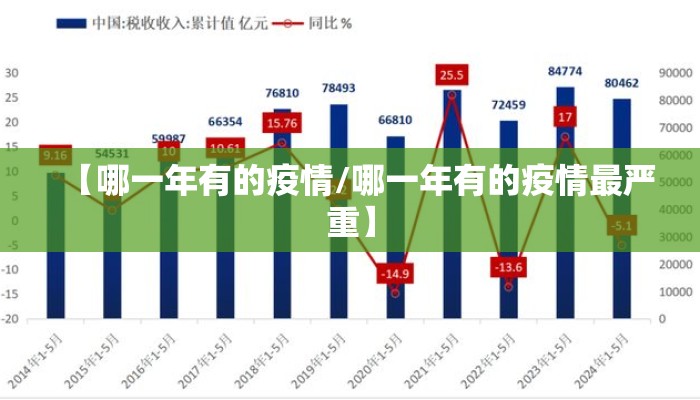

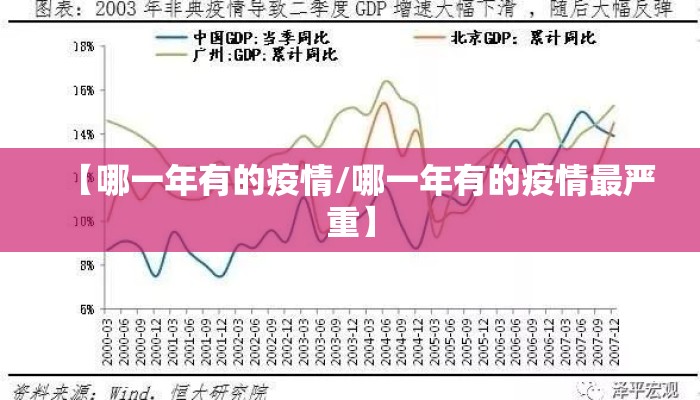

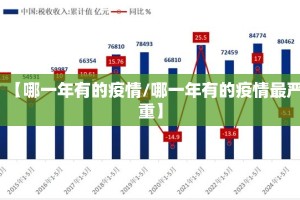

- 经济衰退:全球GDP收缩3.5%(IMF数据),失业率飙升。

- 科技助力:mRNA疫苗在一年内研发成功,创医学史纪录。

这一阶段暴露了全球协作的脆弱性,也见证了科学力量的突破。

争议与溯源:科学、政治与舆论的博弈

疫情起源成为国际焦点,2021年WHO赴华调查提出“实验室泄漏极不可能”的结论,但美国等国家质疑数据透明度,政治化操弄加剧了东西方对立,而病毒自然起源说与实验室泄漏说的争论至今未息。

科学共识与分歧:

- 自然宿主可能:蝙蝠与穿山甲为潜在中间宿主。

- 研究困境:早期病例数据缺失阻碍溯源。

这场争议警示:公共卫生问题需超越意识形态,回归科学合作。

从2019到2023:疫情的长尾效应

尽管WHO于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但其影响远未结束:

- 公共卫生体系重塑:多国加强疾控中心权力,建立疫情预警机制。

- 经济结构转型:远程办公、电商普及加速数字化进程。

- 社会心理创伤:全球焦虑症与抑郁症发病率上升20%(WHO数据)。

启示录:人类该如何应对下一场疫情?

- 早期预警与透明沟通:2019年末的教训表明,信息延迟将付出巨大代价。

- 全球协作机制:疫苗分配不均(如非洲接种率不足20%)凸显国际治理短板。

- 科学与人文并重:既要依赖技术,也需关注弱势群体的生存权。

回望2019年,那个冬天开启的不仅是一场疫情,更是一次对人类文明的考验,从武汉到纽约,从封城到疫苗,这段历史提醒我们:在病毒面前,没有孤岛,唯有团结与合作才能照亮未来的抗疫之路。

(全文约1050字)

注:本文基于公开资料与学术研究,数据截至2023年12月。

发表评论