新冠疫情官方表述的演变与公共治理逻辑探析

新冠疫情自2019年末暴发以来,已成为全球公共卫生领域的重大挑战,官方对疫情的表述随着科学认知的深化和防控实践的推进不断调整,既反映了政策导向的灵活性,也体现了国家治理体系的适应性,本文将从官方表述的阶段性特征、核心话语框架及其背后的治理逻辑展开分析,探讨其对社会动员、国际形象塑造的作用,并反思其中的争议与启示。

官方表述的阶段性演变

-

初期应急阶段(2019年底-2020年初)

官方最初采用“不明原因肺炎”的表述,强调“可防可控”,2020年1月,国家卫健委将疫情定义为“新型冠状病毒感染的肺炎”,随后世界卫生组织(WHO)命名为“COVID-19”,这一阶段的表述突出“科学防控”和“武汉封城”的必要性,旨在快速稳定社会情绪。 -

常态化防控阶段(2020-2022年)

“动态清零”成为核心政策标签,官方强调“人民至上、生命至上”,通过新闻发布会、白皮书等形式传递防控成果。《中国的抗疫行动》白皮书将中国模式概括为“以最小代价实现最大效果”。 -

政策调整阶段(2022年底至今)

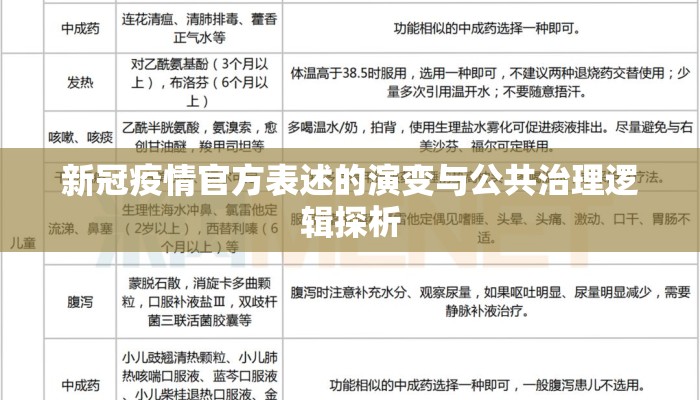

随着病毒毒性减弱和疫苗接种普及,官方表述转向“乙类乙管”和“保健康、防重症”,标志着从应急防控向常态化管理的过渡,2023年1月的《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》成为政策转型的关键文本。

官方表述的核心话语框架

-

科学性与权威性并重

官方通报常引用流行病学数据、专家意见(如钟南山、张伯礼等)佐证政策合理性。“有效再生数(Rt)”“核酸检测Ct值”等术语被纳入日常通报,强化专业形象。 -

政治动员与社会共识构建

“战疫”“全民抗疫”等军事化隐喻频繁出现,调动集体主义精神;而“一方有难、八方支援”则凸显制度优势,此类表述通过媒体重复传播,形成社会记忆。

-

国际话语权竞争

官方强调“中国贡献”(如疫苗援助、供应链稳定),反驳“病毒溯源政治化”,并通过“全球公共卫生治理”框架参与国际规则塑造。

官方表述的公共治理逻辑

-

风险沟通的双重目标

既要避免恐慌(如初期淡化“人传人”争议),又需确保政策执行力,2022年上海封城期间,“足不出户”与“生活物资保障”的同步宣导,体现了平衡策略。 -

合法化治理工具

“健康码”“行程码”等技术手段通过“精准防控”表述获得公众接受,但后期因数据安全争议调整规则,反映政策弹性。 -

社会代价的叙事管理

对经济影响(如GDP增速)、次生灾害(如就医难)的回应,往往采用“阶段性阵痛”“长短期利益权衡”等框架,淡化矛盾焦点。

争议与反思

-

表述滞后性与公众信任

早期信息披露延迟(如武汉医生李文亮事件)曾引发质疑,后期改进为“每日疫情通报”,但部分公众仍对数据透明度存疑。 -

地方执行与中央表述的偏差

“层层加码”现象暴露了政策传导中的变形,官方通过“九不准”“二十条”等纠偏文件试图弥合差距。 -

国际话语体系的冲突

西方媒体对中国“清零政策”的批评与国内“生命权优先”的表述形成对立,凸显叙事竞争复杂性。

表述演变的启示

新冠疫情的官方表述是国家治理现代化的一面镜子:

- 适应性:从“围堵”到“疏解”的转变,体现政策学习能力;

- 张力:科学叙事与政治叙事需动态协调;

- 未来挑战:后疫情时代,如何构建更具韧性的公共卫生话语体系,仍是重要课题。

官方表述不仅是信息传递工具,更是治理理念的载体,其经验与教训,将为全球公共卫生危机管理提供中国视角的参考。

(全文约1260字)

注:本文基于公开政策文本、新闻发布会及学术研究梳理,力求客观呈现官方表述的特征与逻辑,同时保留对争议问题的讨论空间。

发表评论