新冠疫情百度词条有哪些/新冠疫情百度词条

新冠疫情(COVID-19)是21世纪以来最严重的全球公共卫生事件之一,自2019年底首次在中国武汉被发现以来,病毒迅速蔓延至全球,对人类社会、经济、政治和文化产生了深远影响,百度词条作为中文互联网上权威的信息聚合平台,其“新冠疫情”词条不仅记录了病毒的起源、传播与防控措施,更成为公众了解疫情动态的重要窗口,本文将从百度词条的内容出发,梳理疫情的关键节点,并探讨其背后的社会意义与启示。

百度词条中的疫情时间线

百度词条“新冠疫情”以时间顺序详细记录了疫情的发展历程,根据词条内容,疫情可分为以下几个阶段:

-

初期暴发(2019年12月—2020年1月)

词条显示,2019年12月,武汉市出现多例不明原因肺炎病例,2020年1月,中国科学家确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),世界卫生组织(WHO)将其命名为“COVID-19”,中国政府迅速采取封城措施,武汉于1月23日关闭离汉通道,成为全球首个实施大规模封锁的城市。 -

全球蔓延(2020年2月—2021年)

随着国际旅行扩散,疫情在2020年3月被WHO宣布为“全球大流行”,百度词条收录了各国疫情数据,如意大利、美国、印度等国的暴发情况,并提及国际社会对中国的争议与合作。 -

疫苗与变异(2021年—2022年)

词条重点记录了疫苗研发的突破,如中国科兴、国药疫苗的上市,以及辉瑞、莫德纳等mRNA疫苗的应用,病毒变异株(如德尔塔、奥密克戎)的出现使得防控难度升级。 -

常态化防控(2022年至今)

随着疫苗接种普及,多国逐步放开防疫政策,中国于2022年底调整“乙类乙管”措施,标志着疫情进入新阶段。

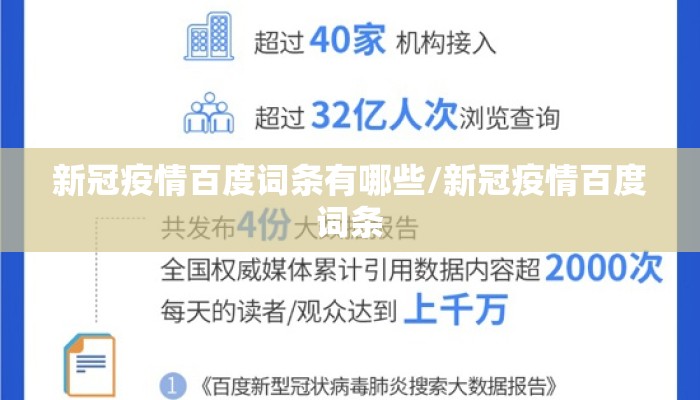

的社会功能

百度词条在疫情期间发挥了多重作用:

-

信息整合与科普

词条通过权威来源(如国家卫健委、WHO)汇总疫情数据、传播途径和防护知识,帮助公众消除恐慌。“无症状感染者”“群体免疫”等专业术语通过词条得到普及。 -

辟谣与舆论引导

疫情期间谣言频发,如“病毒人为制造”“5G传播论”等,百度词条通过引用科学证据及时辟谣,成为公众辨别真伪的工具。 -

记录历史与反思

词条不仅收录事件,还涉及对防控政策的评价,中国“动态清零”政策的成效与代价、西方国家“躺平”策略的争议等,为后续研究提供素材。

疫情词条背后的争议与不足

尽管百度词条具有权威性,但仍存在一些争议:

-

信息时效性问题

疫情发展迅速,词条更新可能滞后,奥密克戎亚型株XBB.1.5的传播性在词条中未能及时补充。

-

立场与客观性

部分用户质疑词条对中国政策的描述“过于正面”,而对其他国家疫情的批评“选择性呈现”。 -

深度分析的缺失

词条偏重事实罗列,但对疫情的经济影响(如全球供应链中断)、心理健康问题等深层讨论较少。

新冠疫情的长期启示

百度词条作为信息载体,折射出疫情带给人类的教训:

-

全球协作的必要性

病毒无国界,但初期各国的各自为政导致防控效率低下,未来需加强WHO框架下的国际合作。 -

科学与公众沟通的挑战

如何将复杂的科学知识转化为大众语言,避免信息鸿沟,是媒体与平台的责任。

-

数字化防疫的伦理思考

健康码、行程追踪等技术虽有效,但也引发隐私权争议,词条中相关讨论尚待完善。

百度词条“新冠疫情”不仅是一份医学档案,更是人类共同记忆的缩影,它提醒我们:在信息爆炸的时代,权威、透明与理性的内容至关重要,如何从这场大流行中汲取智慧,或许是词条需要持续书写的篇章。

(全文约1200字)

发表评论