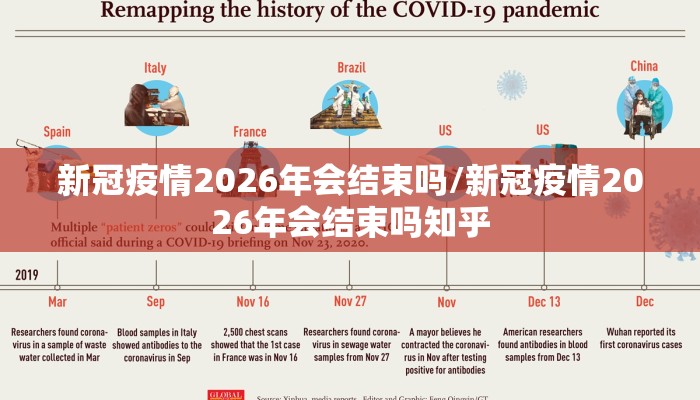

新冠疫情2026年会结束吗/新冠疫情2026年会结束吗知乎

自2019年底新冠疫情暴发以来,全球经历了前所未有的公共卫生危机,随着疫苗接种的普及和病毒变异株的不断出现,人们逐渐从恐慌转向对疫情长期化的思考,一个核心问题浮出水面:新冠疫情是否会在2026年结束?这一问题涉及病毒学、公共卫生政策、社会行为和国际合作等多重因素,本文将从科学预测、全球应对现状和未来可能性三个维度展开分析。

科学视角:病毒的演化与终结的可能性

-

病毒变异的不可预测性

新冠病毒(SARS-CoV-2)属于RNA病毒,其高突变率导致新变异株不断出现,从Alpha到Omicron,病毒的传播力和免疫逃逸能力持续增强,但致病性有所减弱,世界卫生组织(WHO)指出,病毒可能最终演化为“地方性流行”(Endemic),即与人类长期共存,但不再引发大规模重症和死亡。 -

群体免疫的挑战

理论上,当全球疫苗接种率和自然感染率达到一定阈值时,疫情可能趋于平稳,疫苗分配不均(如非洲接种率不足20%)、免疫时效性(抗体衰减)和变异株的逃逸能力,使得群体免疫的目标难以一蹴而就。 -

科学界的预测分歧

- 乐观观点:部分专家认为,到2026年,通过多轮感染和疫苗加强针,人群免疫力将显著提升,疫情可能降级为季节性流感水平。

- 谨慎观点:另一些学者警告,若出现高致死率变异株或疫苗保护率持续下降,疫情结束时间可能推迟至2030年后。

全球应对:合作与分歧的博弈

-

疫苗与药物的进展

截至2025年,全球已开发出针对多种变异株的二代疫苗和广谱抗病毒药物(如Paxlovid的迭代版本),mRNA技术的成熟为快速应对新变异提供了可能,但药企专利壁垒和发展中国家的可及性问题仍是障碍。 -

公共卫生政策的调整

各国逐渐从“清零”转向“与病毒共存”策略,中国在2023年调整防控政策后,重点转向重症监护和脆弱人群保护;欧美国家则通过常态化监测和分级诊疗缓解医疗压力。 -

国际合作与分裂

- 积极进展:WHO的“疫苗共享计划”(COVAX)和《大流行病条约》谈判试图推动公平分配资源。

- 现实困境:地缘政治冲突(如俄乌战争)和民族主义政策削弱了全球协同能力,病毒监测和数据共享仍存在滞后。

2026年的关键变量与情景预测

-

乐观情景:疫情“功能性结束”

- 病毒变异趋于稳定,年死亡率低于流感。

- 全球疫苗接种覆盖率达80%以上,特效药普及。

- 国际社会建立联合预警机制,实现疫情早期遏制。

-

悲观情景:长期拉锯战

- 出现“超级变异株”,导致疫苗失效和医疗挤兑。

- 发展中国家因资源匮乏成为病毒变异温床。

- 公众防疫疲劳引发社会动荡。

-

最可能的情景:区域化差异与常态化管理

发达国家在2026年前基本控制疫情,但非洲、南亚等地区可能持续面临间歇性暴发,新冠病毒将成为“第五种地方性冠状病毒”(与四种普通感冒冠状病毒并列),人类需通过定期接种和药物研发维持低流行水平。

终结与否,取决于人类的选择

新冠疫情是否在2026年结束,不仅取决于病毒本身,更考验全球社会的协作与智慧,若能在疫苗公平、数据透明和公共卫生体系建设上取得突破,疫情的阴影有望加速褪去;反之,分裂与短视可能延长这场危机,正如比尔·盖茨所言:“我们无法预测病毒,但可以准备得更好。”对于普通人而言,保持科学认知、支持国际合作,或许是迎接“后疫情时代”的最佳方式。

(全文约1,200字)

发表评论