持续两年的疫情/持续两年的疫情怎么形容

2020年初,一场突如其来的疫情席卷全球,彻底改变了人类社会的运行轨迹,两年过去了,这场持续蔓延的疫情不仅考验着各国的公共卫生体系,也深刻影响了经济、社会、文化乃至每个人的生活方式,从最初的恐慌与混乱,到如今的常态化应对,疫情像一面镜子,映照出人类文明的脆弱与坚韧,也留下了许多值得深思的课题。

疫情之下的全球图景:挑战与分化

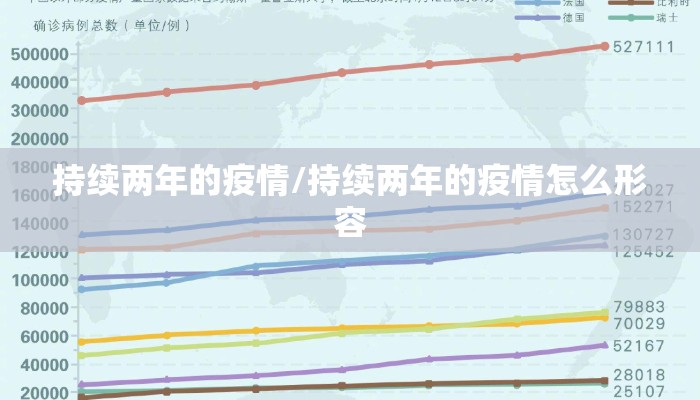

疫情暴发之初,世界各国在信息共享、防控措施和疫苗分配上呈现出巨大的差异,发达国家凭借医疗资源和技术优势迅速推进疫苗接种,而许多发展中国家则因资源匮乏陷入被动,这种“疫苗鸿沟”不仅延长了全球疫情的持续时间,也加剧了国际社会的不平等,世界卫生组织多次呼吁“全球团结”,但现实中的合作仍充满博弈与分歧。

疫情对经济的冲击远超预期,全球供应链中断、旅游业停滞、中小企业倒闭潮……国际货币基金组织(IMF)数据显示,2020年全球经济萎缩3.1%,是自二战以来的最严重衰退,尽管2021年多国通过财政刺激实现复苏,但通胀压力、债务危机和就业市场的不确定性依然笼罩着未来。

社会心理与生活方式的变迁

持续两年的疫情重塑了人们的生活习惯。“居家办公”“线上教育”“无接触服务”从临时措施变为常态,数字技术的普及速度被疫情按下加速键,Zoom会议、外卖配送和流媒体娱乐成为日常,但也引发了新的问题:社交疏离、心理健康危机和数字鸿沟。

一项覆盖多国的调查显示,疫情期间抑郁症和焦虑症发病率显著上升,孤独感、对未来的不确定性和经济压力成为普遍的心理负担,尤其对青少年而言,长期的网课和社交缺失可能对成长产生深远影响。

科学与政治的博弈

疫情将科学议题推到了政治舞台的中心,口罩令、封锁政策和疫苗接种成为各国政府的决策难点,也引发了激烈的社会争论,在欧美国家,“自由”与“公共安全”的冲突导致抗议活动频发;而在中国等采取严格防控措施的国家,动态清零政策虽有效降低了死亡率,但也面临经济成本与民众疲劳的挑战。

科学界在疫情中展现了惊人的协作能力,mRNA疫苗的快速研发、病毒变种的追踪和抗病毒药物的突破,标志着人类医学的进步,但科学共识的传播却常被政治化或谣言干扰,凸显了科普与公共沟通的重要性。

韧性、反思与未来的启示

尽管疫情带来无数伤痛,但也展现了人类的韧性,医护人员的前线坚守、社区志愿者的无私奉献、普通人的互助故事,成为黑暗中的光亮,意大利阳台上的合唱、印度民众为医护人员鼓掌的画面,提醒我们:在危机中,人性的温暖从未消失。

这场持续两年的疫情终将过去,但它留给我们的教训不应被遗忘:

- 全球协作的紧迫性:病毒无国界,唯有合作才能应对跨国挑战。

- 公共卫生体系的短板:各国需加强基层医疗、数据透明和应急储备。

- 社会公平的再思考:如何缩小贫富差距、保障弱势群体权益,是后疫情时代的核心议题。

疫情是一堂沉重的公开课,它教会我们敬畏自然、珍惜联结,也暴露出文明发展中的深层矛盾,当世界逐渐学会与病毒共存时,真正的复苏不仅是经济的重启,更是对包容、韧性和可持续未来的共同建构,正如历史学家尤瓦尔·赫拉利所言:“风暴终将过去,但我们是否仍会迷失方向,取决于此刻的选择。”

发表评论