【中国新冠疫情大事概述/中国新冠疫情大事概述内容】

疫情初期:武汉封城与全国紧急响应(2019年12月-2020年4月)

2019年12月,武汉市部分医疗机构陆续接诊不明原因肺炎病例,12月31日,武汉市卫健委首次通报27例“不明原因肺炎”病例,引发国内外关注,2020年1月7日,中国科学家确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),世界卫生组织(WHO)随后将其命名为COVID-19。

1月23日,武汉宣布“封城”,暂停所有公共交通,关闭离汉通道,这一举措成为全球首个千万级人口城市的封锁案例,旨在遏制病毒扩散,随后,全国多地启动重大突发公共卫生事件一级响应,实施严格的隔离、检测和追踪措施。

2月初,全国疫情进入高峰期,湖北省尤其是武汉市医疗资源一度紧张,中国政府迅速调动全国医疗力量支援武汉,仅用10天建成火神山医院,12天建成雷神山医院,并改建多所方舱医院,大幅提升收治能力。

3月,国内疫情逐步得到控制,但境外输入病例增加,3月28日,中国暂停外国人持有效签证入境,实施“外防输入、内防反弹”策略。

常态化防控与局部暴发(2020年5月-2021年12月)

2020年5月,中国疫情进入常态化防控阶段,各地推行健康码、核酸检测和精准封控措施,6月,北京新发地市场暴发聚集性疫情,政府迅速采取大规模检测和局部封锁,一个月内控制住疫情。

2021年,随着全球疫情持续蔓延,中国坚持“动态清零”政策,对零星暴发采取快速反应,5月,广州出现Delta变异株疫情,政府实施分级分类管控,并加速疫苗接种,7月,南京禄口机场疫情扩散至多个省份,促使全国加强机场、港口等重点场所防控。

2021年12月,西安暴发Delta疫情,全市封控一个月,期间因物资配送问题引发社会关注,政府随后优化保供措施。

Omicron冲击与防控策略调整(2022年1月-2022年12月)

2022年初,Omicron变异株传入中国,传播速度远超以往毒株,3月,上海遭遇大规模疫情,单日新增突破2万例,政府采取全域静态管理,但严格的封控措施对经济和社会生活造成较大影响,部分民众对“动态清零”政策产生争议。

2022年下半年,中国逐步优化防控措施,11月,国务院发布“二十条”优化措施,缩短隔离时间,取消次密接判定,12月7日,“新十条”进一步放宽管控,取消健康码和核酸查验,疫情防控重点转向医疗救治。

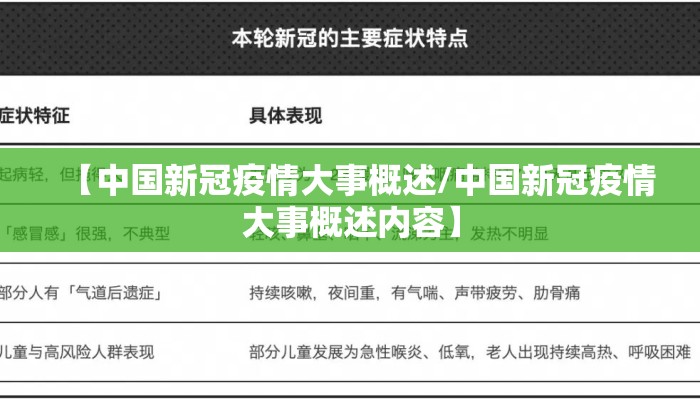

12月中旬,全国感染人数激增,多地医院面临压力,政府加快疫苗接种,尤其是老年人群体,并推动抗病毒药物供应,12月26日,国家卫健委宣布将新冠病毒感染调整为“乙类乙管”,标志着疫情防控进入新阶段。

后疫情时代:经济复苏与公共卫生反思(2023年至今)

2023年,中国社会逐步恢复正常运转,但疫情对经济、医疗体系和社会心理的影响仍在持续,一季度GDP增长4.5%,显示经济复苏势头,但消费和就业市场仍面临挑战。

在公共卫生领域,中国加强了传染病监测和医疗资源储备,2023年1月,国家疾控局成立,旨在提升突发公共卫生事件应对能力,新冠疫苗和药物的研发继续推进,为未来可能的疫情反弹做准备。

总结与启示

中国的新冠疫情防控经历了从紧急应对到常态化管理,再到策略调整的过程,早期严格的封控措施有效遏制了病毒扩散,但也暴露了基层治理、物资保障等方面的不足,Omicron时期,政策调整面临平衡公共卫生与经济社会发展的挑战。

中国需在传染病监测、医疗资源均衡分配和公众健康教育等方面进一步完善,以应对可能的新发传染病威胁,疫情带来的数字化管理(如健康码)、远程医疗等创新模式,或将成为长期社会治理的一部分。

新冠疫情不仅是一场公共卫生危机,也是对全球治理能力的考验,中国的经验与教训,将为未来类似事件提供重要参考。

发表评论