【哪年开始疫情,哪年开始疫情爆发】

2019年末,一场突如其来的公共卫生危机悄然席卷全球,彻底改变了人类社会的运行轨迹,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的暴发,不仅考验了各国医疗体系的韧性,也重塑了人们对全球化、公共卫生和社会协作的认知,本文将追溯疫情的起点,分析2019年关键事件,并探讨这场大流行对世界的深远影响。

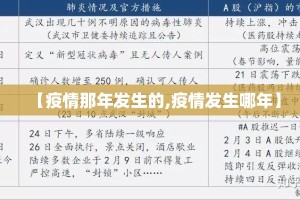

2019年:疫情的开端

尽管世界卫生组织(WHO)在2020年3月11日才正式宣布COVID-19为“全球大流行”,但疫情的源头可追溯至2019年12月,中国湖北省武汉市的多家医院陆续报告不明原因肺炎病例,患者症状与病毒性肺炎高度相似,12月31日,中国向WHO通报了这些病例,并迅速启动流行病学调查。

2020年1月,科学家确认病原体为一种新型冠状病毒(SARS-CoV-2),其基因序列与蝙蝠冠状病毒高度同源,早期病例大多与武汉华南海鲜市场有关,但后续研究表明,病毒可能早在2019年11月甚至更早便开始人际传播,意大利和法国的回溯性研究在2019年12月的废水样本中检测到病毒痕迹,暗示疫情可能已跨国扩散。

2020年:全球大流行的爆发

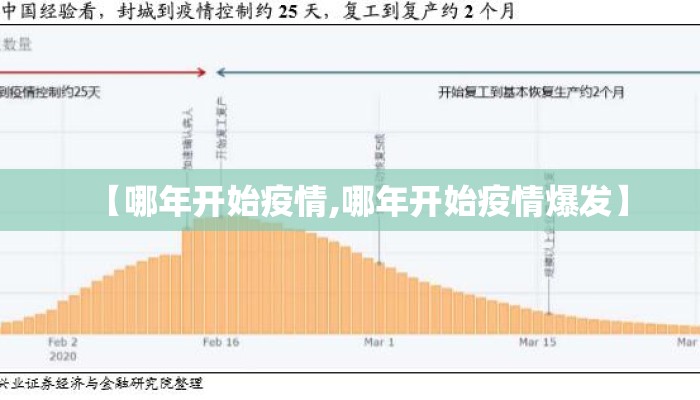

2020年1月23日,武汉实施“封城”,成为中国抗疫的标志性事件,病毒已通过国际旅行迅速传播,2月,韩国、伊朗和意大利暴发大规模感染;3月,欧洲和北美成为疫情“震中”,各国相继关闭边境、推行社交隔离,全球经济陷入停滞。

这一年,科学界以惊人速度取得突破:1月共享病毒基因序列,3月启动疫苗临床试验,12月多款疫苗获批紧急使用,病毒变异株(如Alpha、Delta)的出现,使得防控难度持续升级。

争议与反思:疫情起源的未解之谜

关于病毒起源的争论持续至今,WHO牵头的研究认为“实验室泄漏极不可能”,但部分国家质疑调查透明度,2021年,美国情报部门发布报告称“自然起源与实验室泄漏均未排除”,进一步加剧政治化争议。

科学界普遍呼吁聚焦合作而非指责,正如病毒学家彼得·达萨克所言:“溯源是为了预防未来危机,而非寻找替罪羊。”

疫情的社会与经济冲击

- 公共卫生系统承压:各国ICU床位、呼吸机短缺,医护人员超负荷工作。

- 经济衰退:全球GDP在2020年萎缩3.1%,旅游业、航空业遭受毁灭性打击。

- 社会分化:疫苗分配不均凸显全球不平等,低收入国家接种率远落后于发达国家。

- 生活方式的变革:远程办公、在线教育成为常态,数字化进程加速。

后疫情时代:教训与启示

- 强化全球监测网络:需建立更灵敏的早期预警机制。

- 投资科研合作:mRNA疫苗的成功证明基础研究的价值。

- 平衡防控与民生:封锁政策需兼顾经济与社会心理影响。

- 应对“信息疫情”:虚假信息的传播警示了科学沟通的重要性。

2019年12月,人类与COVID-19的漫长博弈拉开序幕,这场疫情既是挑战,也是反思的契机——它暴露了全球治理的脆弱性,却也展现了科学的力量与人类的韧性,唯有超越国界的协作,才能应对未知的公共卫生威胁。

(全文约850字)

注:本文基于公开科学共识撰写,争议性观点已作平衡处理,如需调整细节或补充数据,可进一步修改。

发表评论