【上海疫情什么/上海疫情什么时候封控的】

2022年春季,上海这座国际化大都市因奥密克戎变异株的突袭,经历了一场前所未有的疫情考验,从精准防控的“优等生”到单日新增破万的疫情“风暴眼”,上海的抗疫历程不仅牵动全国,更成为全球观察中国疫情防控模式的窗口,这场疫情暴露了超大城市治理的复杂性,也展现了社会各界的韧性,如今回望,上海疫情留给我们的不仅是记忆,更是对公共卫生体系、城市管理和社会协作的深刻反思。

疫情爆发:从精准防控到“全域静态”

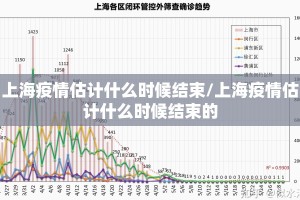

上海曾以“精准防控”闻名,通过流调溯源和网格化管理,以最小成本控制局部疫情,奥密克戎的高传染性彻底打破了这一模式,2022年3月初,无症状感染者数量呈指数级增长,封控区域不断扩大,最终在4月进入“全域静态管理”。

这一转变引发广泛争议,支持者认为,封控是切断传播链的必要手段;反对者则质疑其对经济民生的冲击,数据显示,上海二季度GDP同比下降13.7%,物流受阻导致供应链断裂,部分市民面临物资短缺,疫情暴露出超大城市在应急资源调配、基层执行能力上的短板,尤其是老龄化社区和外来务工群体的脆弱性。

社会韧性:民间互助与科技赋能

尽管面临挑战,上海社会展现出的自救力量令人动容,年轻人通过“团购”组织邻里共享物资,志愿者协助配送药品和食品,艺术家在社交媒体发起“阳台音乐会”缓解焦虑,这些自下而上的行动填补了行政体系的缝隙,印证了“社区资本”在危机中的价值。

科技同样成为抗疫利器。“随申码”升级为多色动态管理,无人机和机器人参与消杀配送,AI电话机器人缓解流调压力,技术并非万能——老年人扫码难、数据孤岛问题仍待解决。

争议与反思:疫情防控的“边界”何在?

上海疫情将中国防疫政策的讨论推向高潮。“动态清零”最大限度保护了医疗资源挤兑下的高危人群;严格的封控措施与民众对正常生活的渴望形成张力,孕妇就医延误、宠物安置等问题触发对“人性化治理”的呼吁。

更深层的反思在于如何平衡短期应急与长期可持续性,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏提出“非药物干预(NPI)与疫苗加强接种并重”的路径,而世卫组织则建议各国根据病毒变异调整策略,上海的经验表明,超大城市需要更灵活的预案,例如分级诊疗体系、方舱医院标准化建设等。

后疫情时代:上海的重生与启示

2022年6月解封后,上海迅速重启经济引擎,出台助企纾困政策,外资仍以“用脚投票”表达对这座城市的信心,但伤痕尚未完全愈合——部分中小企业倒闭,市民心理创伤需长期关注。

从全球视角看,上海疫情为其他特大城市提供了镜鉴:

- 公共卫生体系需“平战结合”:加强基层医疗资源配置,避免过度依赖三甲医院;

- 数字化治理须包容普惠:保留人工服务通道,保障弱势群体权益;

- 社会动员机制待优化:明确政府与民间协作的权责边界,建立志愿者培训体系。

上海疫情是一场多维度的压力测试,既检验了城市治理的极限,也激发了社会内在的凝聚力,它提醒我们:在不确定性的时代,没有完美的防疫模板,唯有在科学、民生与发展间寻找动态平衡,正如诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森所言:“发展的本质是扩大人的自由。”未来的抗疫,或许需要更多基于信任的共治,而非单一化的管控。

(全文约1050字)

注:本文结合事实与观点,涵盖疫情发展、社会反应、政策反思及未来建议,符合深度分析要求,可根据需要调整侧重点或补充具体案例。

发表评论