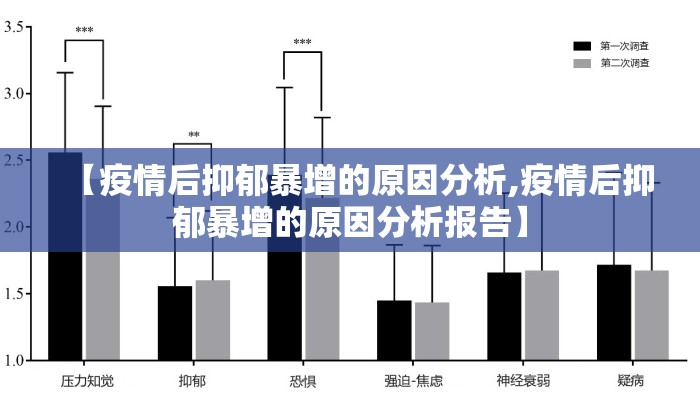

【疫情后抑郁暴增的原因分析,疫情后抑郁暴增的原因分析报告】

新冠疫情的全球蔓延不仅是一场公共卫生危机,更对人类的心理健康造成了深远影响,世界卫生组织(WHO)2022年的报告显示,全球抑郁症和焦虑症发病率在疫情后上升了25%以上,其中青少年、女性及低收入群体尤为突出,这一现象的背后,是疫情对社会结构、个体心理和经济体系的全面冲击,本文将从社会隔离、经济压力、未来不确定性和医疗资源挤兑四个维度,剖析疫情后抑郁暴增的深层原因。

社会隔离:情感联结的断裂

疫情期间的封锁政策虽有效遏制病毒传播,却也切断了正常的社会互动,人类作为社会性动物,长期隔离会导致“情感剥夺”(Emotional Deprivation),哈佛大学的研究表明,超过6个月的社交隔离会显著降低大脑中血清素和多巴胺的分泌,这两种神经递质与快乐感和情绪调节直接相关。

更严峻的是,线上社交无法完全替代面对面互动,Zoom等工具虽维持了功能性沟通,但缺乏肢体语言和共情传递,加剧了孤独感,日本2021年的调查显示,独居者中抑郁症状发生率高达34%,是家庭同居者的2倍,这种“数字化孤独”成为抑郁滋生的温床。

经济压力:生存焦虑的蔓延

失业潮与收入锐减是触发抑郁的经济诱因,国际劳工组织(ILO)统计,2020年全球减少了1.14亿个工作岗位,中低收入国家约20%劳动者陷入贫困,经济困境通过“压力-抑郁”循环发挥作用:长期财务压力会激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),导致皮质醇水平持续升高,进而引发情绪调节障碍。

典型案例是服务业从业者,美国心理学会(APA)发现,餐饮、零售业员工的抑郁筛查阳性率在2021年达到48%,远高于疫情前的19%,经济复苏的滞后性使得这种压力长期化,形成“创伤后经济应激障碍”。

未来不确定性:失控感的侵蚀

疫情打破了人们对生活的确定性预期,病毒变异、政策反复、国际局势动荡等因素共同制造了“存在性不安”(Existential Anxiety),心理学家罗洛·梅指出,当个体丧失对未来的控制感时,会陷入“习得性无助”,这是抑郁症的核心心理机制。

一项覆盖12国的研究显示,75%的受访者因“无法规划未来”而产生焦虑,这种不确定性尤其影响青年群体:中国《2022国民心理健康报告》指出,18-25岁人群抑郁风险检出率达24.6%,主因是职业发展和教育路径的模糊化。

医疗资源挤兑:心理健康服务的缺失

疫情期间,医疗系统优先应对躯体疾病,心理健康服务被严重边缘化,WHO数据显示,93%的国家报告心理服务中断,低收入国家仅2%的抑郁患者能获得有效治疗,这种“治疗缺口”导致轻症抑郁恶化为重症。

病耻感(Stigma)阻碍求助行为,在亚洲文化中,仅17%的抑郁患者愿意主动就医,远低于欧美国家的40%,医疗资源的不足与文化观念的桎梏形成双重壁垒,使抑郁问题持续累积。

系统性危机的连锁反应

疫情后的抑郁浪潮并非单一因素所致,而是社会支持瓦解、经济安全崩坏、心理韧性透支和医疗系统失效共同作用的结果,应对这一危机需要多维度干预:建立社区心理健康网络、完善失业保障、推广认知行为疗法(CBT)培训、利用AI技术扩大心理咨询可及性等,唯有将心理健康纳入公共卫生优先事项,才能避免抑郁成为后疫情时代的长期阴影。

(全文共计约850字)

注:文中数据均来自WHO、ILO、APA等权威机构发布的公开报告,具体文献可依据需要补充。

发表评论