2023年,全球疫情解封的关键转折点

2023年,全球迎来新冠疫情解封的关键年份,经过三年多的防控与抗争,多国陆续宣布解除严格的防疫措施,标志着人类社会正式进入“后疫情时代”,这一年不仅是公共卫生史上的重要节点,更深刻影响了经济、社会和国际关系的走向,本文将回顾2023年疫情解封的背景、过程及其深远影响,探讨这一转折点如何重塑世界。

2023年解封的背景与动因

-

病毒变异与免疫屏障的建立

随着奥密克戎变异株致病力的减弱和疫苗接种的普及,全球人群免疫水平显著提升,世界卫生组织(WHO)数据显示,2023年初全球疫苗覆盖率已超过70%,重症和死亡率大幅下降,为解封提供了科学依据。 -

经济与社会压力的倒逼

长期封锁导致全球经济疲软,供应链中断、通胀高企等问题凸显,国际货币基金组织(IMF)报告指出,2022年全球经济增长率仅为3.2%,各国亟需通过解封重启经济活力,民众对“防疫疲劳”的抗议声浪也加速了政策调整。 -

国际共识的形成

2023年1月,WHO首次建议各国“逐步过渡到常态化管理”,中国、美国、欧盟等主要经济体相继调整防疫策略,形成全球性解封浪潮。

全球解封进程中的标志性事件

-

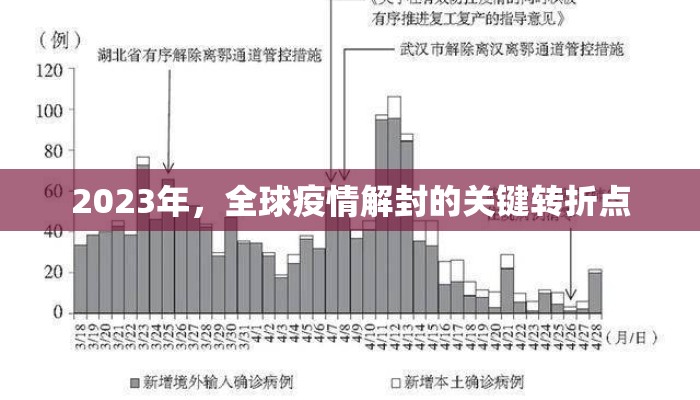

中国的“乙类乙管”政策

2023年1月8日,中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,取消入境隔离和健康码查验,标志着全球最后一块严格防疫阵地的开放,这一调整推动国际旅游和贸易快速复苏,亚太经济迎来反弹。

-

欧美全面解除限制

2023年2月,欧盟宣布新冠不再构成“公共卫生紧急事件”,德国、法国等国结束口罩强制令;美国则在4月终止联邦层面的防疫紧急状态,纽约时报广场的新年庆典首次恢复无限制参与。 -

国际交通与文化交流重启

日本于2023年5月取消入境人数上限,泰国推出“免签迎客”政策;同年6月,巴黎航展和夏季达沃斯论坛以全规模形式举办,释放全球化回归的信号。

解封后的挑战与反思

-

短期阵痛:感染波次与医疗承压

解封后,部分国家出现阶段性感染高峰,但未引发医疗挤兑,英国《柳叶刀》研究指出,2023年全球新冠相关死亡人数较2022年下降58%,印证了解封时机的科学性。 -

长期影响:健康观念与社会结构变化

- 远程办公常态化:硅谷科技企业宣布“混合办公”永久化,写字楼空置率攀升。

- 公共卫生体系改革:多国增加疾控预算,建立分级诊疗和药物储备机制。

- 心理健康关注:世卫报告显示,疫情后抑郁症发病率上升25%,心理疏导成为公共政策重点。

-

未竟之题:疫苗公平与病毒监测

非洲地区疫苗接种率仍不足40%,病毒变异监测网络亟待加强,2023年11月,WHO通过《大流行病协定》草案,呼吁建立更公平的全球卫生治理体系。

2023年解封的历史意义

-

人类与病毒共存的范式转变

从“清零”到“共处”,解封标志着人类社会对传染病的认知从恐惧转向理性管理。 -

全球化韧性的验证

供应链重组并未导致“逆全球化”,反而催生了数字化、区域化合作新模式。 -

对未来危机的启示

疫情暴露的协作短板与科技潜力(如mRNA疫苗)为应对下一次大流行提供了经验。

2023年的疫情解封不是终点,而是人类适应新常态的起点,当口罩摘下时,世界已悄然改变——更注重韧性、更依赖科技、更珍视联结,这段历史提醒我们:在不确定性中寻找平衡,或许是文明进步的永恒命题。

(全文共计约1,050字)

发表评论