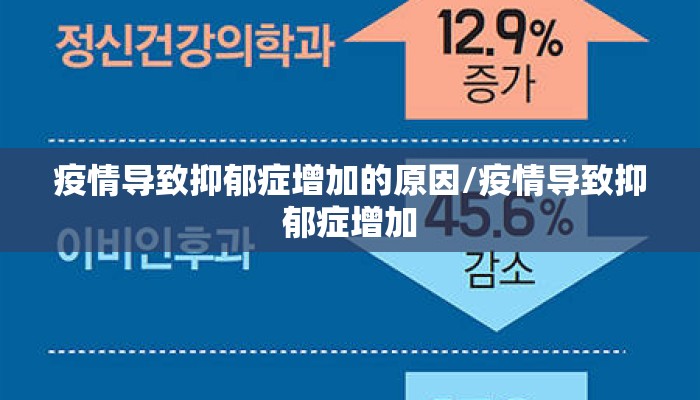

疫情导致抑郁症增加的原因/疫情导致抑郁症增加

2020年以来的新冠疫情不仅改变了全球公共卫生格局,更深刻影响了人类心理健康,世界卫生组织(WHO)数据显示,全球抑郁症患者数量在疫情后增加了28%,其中青少年、医护人员和独居老人成为高发群体,这场公共卫生危机背后,是一场悄然蔓延的“心灵疫情”——抑郁症的激增,已成为后疫情时代不可忽视的社会问题。

疫情如何触发抑郁症?

-

社交隔离与孤独感

封锁政策、居家隔离等防疫措施虽有效控制了病毒传播,却切断了人与人之间的物理联结,美国《自然》期刊研究指出,长期社交隔离会导致大脑中与情绪调节相关的区域活动减弱,进而诱发抑郁症状,许多独居者因缺乏情感支持陷入“情感荒漠”,甚至出现自杀倾向。 -

经济压力与生存焦虑

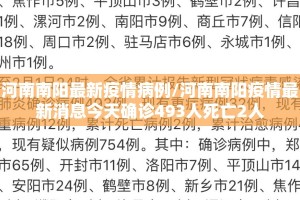

失业潮、收入锐减让许多人陷入经济困境,国际劳工组织报告称,2021年全球失业人口新增1.14亿,经济不确定性直接推高了焦虑和抑郁风险,印度一项调查显示,因疫情破产的小企业主中,45%出现中度以上抑郁症状。

-

健康恐惧与信息过载

对病毒的恐惧、反复感染的风险,以及社交媒体上泛滥的负面信息,持续消耗着人们的心理能量,心理学中的“灾难化思维”模式(Catastrophizing)在疫情期间尤为突出,部分人因过度担忧健康而出现疑病倾向。

被忽视的高危群体

-

青少年:破碎的成长轨迹

学校关闭、线上教学剥夺了青少年的社交互动和体育活动,中国疾控中心2022年数据显示,16-24岁人群抑郁筛查阳性率达24.6%,较疫情前翻倍,学业中断、家庭矛盾加剧,甚至网络暴力,都成为压垮他们的“最后一根稻草”。 -

医护人员:创伤后应激的牺牲者

长期超负荷工作、目睹患者死亡,让医护人员面临严重的职业倦怠,英国《柳叶刀》研究显示,疫情初期,意大利重症病房医护人员的抑郁症发病率高达50%,许多人即使康复,仍被“幸存者内疚”困扰。

-

老年人:被边缘化的沉默者

老年群体因数字鸿沟更难获取心理援助,日本2021年的一项调查发现,独居老人中抑郁症状比例高达35%,部分人因长期不出门导致认知功能加速衰退。

应对策略:从个人到社会的多维干预

- 个人层面:建立心理韧性

- 保持规律作息,通过正念冥想缓解焦虑。

- 限制负面信息摄入,每天设定“无新闻时段”。

- 主动寻求线上社交支持,加入兴趣社群。

- 社区层面:构建安全网

- 推广“心理健康筛查进社区”项目,如上海部分街道为居民提供免费心理评估。

- 培训志愿者识别高危人群,建立邻里互助机制。

- 政策层面:制度化保障

- 将心理咨询纳入医保范围(如德国已实现全覆盖)。

- 加强学校心理健康教育,挪威通过“快乐课程”将学生抑郁率降低40%。

走出阴霾需要共同行动

抑郁症并非“脆弱者的专利”,而是疫情时代的社会伤疤,正如心理学家维克多·弗兰克尔所言:“当我们无法改变处境时,我们仍能选择面对它的态度。”个体的努力固然重要,但更需要政府、社区和家庭形成合力,将心理健康视为与疫苗接种同等重要的防疫措施,唯有如此,我们才能在战胜病毒的同时,守护住人类心灵的绿洲。

(全文约1,050字)

延伸思考:若抑郁症成为“后疫情常态”,我们是否该重新定义“健康”的内涵?社会的包容性与支持系统,或许比任何药物更能治愈时代的创伤。

发表评论