北京疫情几年结束/北京疫情几年结束的

引言:疫情时代的北京记忆

2020年初,新冠疫情暴发,北京作为中国首都和国际交往中心,首当其冲面临防控压力,从“武汉封城”到“动态清零”,从冬奥闭环管理到“二十条”“新十条”优化措施,北京的抗疫历程堪称中国防疫政策的缩影,随着全球疫情进入新阶段,一个问题被反复提及:北京的疫情究竟何时真正结束?

要回答这一问题,需从数据、政策、社会心理等多维度展开分析。

疫情时间线:北京的三阶段抗疫

紧急防控阶段(2020-2021年)

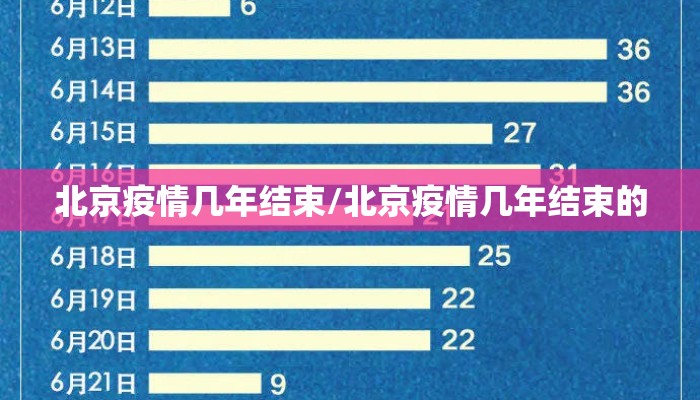

- 2020年新发地聚集性疫情:北京在武汉疫情后首次面临本土传播,通过大规模核酸检测和精准封控迅速扑灭。

- 冬奥会压力测试:2022年冬奥会期间,北京以“闭环管理”实现零感染,证明严格防控的可行性。

动态清零攻坚阶段(2021-2022年)

- 奥密克戎变异株的传播力迫使北京多次升级防控,如健康宝弹窗、常态化核酸等。

- 社会成本显现:餐饮、旅游等行业受冲击,市民对“封控疲劳”的讨论增多。

政策优化与群体免疫阶段(2022年底至今)

- “新十条”发布后,北京感染率短期内达峰,重症救治成为重点。

- 2023年,北京宣布“已渡过疫情高峰”,社会生活逐步回归常态。

疫情“结束”的标志:医学与社会学的分歧

医学视角:病毒共存已成定局

- 世卫组织于2023年5月宣布新冠不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但病毒仍在变异。

- 北京疾控中心数据显示,2023年冬季仍有散发病例,但致病力减弱,医疗系统未再出现挤兑。

社会学视角:公众认知的转变

- 心理阈值:当口罩佩戴率低于10%、不再有大规模疫情话题讨论时,民众潜意识认为疫情“结束”。

- 经济复苏:2023年北京GDP增速回升至5.2%,餐饮、文旅消费恢复至2019年水平,释放积极信号。

北京疫情“结束”的关键因素

疫苗接种与群体免疫

- 截至2023年底,北京全程接种率超95%,老年人加强针覆盖率达90%,为防重症奠定基础。

医疗资源扩容

- ICU床位从2020年的800张增至2023年的2000张,二级以上医院全部开设发热门诊。

政策灵活调整

- 从“全员核酸”到“愿检尽检”,从“密接隔离”到“居家治疗”,政策更尊重科学和个体需求。

未来挑战:长尾效应与不确定性

- 变异株风险:XBB等毒株可能导致局部波动,但大范围流行概率低。

- 长新冠关怀:部分患者存在后遗症,北京已试点设立康复门诊。

- 国际经验参考:新加坡、日本等国的“结束”周期约3-4年,北京或与之相近。

2024年或成“后疫情时代”元年

综合医学数据和社会表现,北京疫情的“结束”更可能是一个渐进过程:

- 短期(2024年):公共卫生应急响应降级,健康码等工具逐步退出。

- 长期(2025年后):新冠纳入常规呼吸道疾病管理,社会心态彻底松绑。

正如张文宏所言:“疫情的终结不是病毒的消失,而是我们不再被它主导生活。”对北京而言,从抗疫到复苏的转型,既是对城市韧性的考验,也为全球超大城市提供了中国方案。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年12月,后续发展需结合最新政策与科研进展。

发表评论