北京疫情时间线,从突发到常态化的防控历程

2020年初,新冠疫情席卷全球,北京作为中国的首都和国际交往中心,其疫情防控动态始终牵动人心,从首例病例的出现到社会面清零,再到常态化防控阶段的探索,北京的抗疫历程既是中国防疫的缩影,也展现了超大城市应对突发公共卫生事件的特殊挑战,本文将梳理北京疫情的开始与结束时间线,分析关键节点与防控策略的演变。

疫情的开始:2020年初的紧急应对

-

首例确诊病例(2020年1月)

北京于2020年1月20日报告首例新冠肺炎确诊病例,患者为从武汉返京人员,随后一周内,病例数快速上升,1月24日北京启动重大突发公共卫生事件一级响应,关闭景区、暂停大型活动,成为全国首批进入“战时状态”的城市之一。 -

早期防控措施

- 严格隔离与溯源:通过大数据追踪密切接触者,对重点区域实施封闭管理。

- “小汤山模式”重启:北京小汤山医院在1月23日启动改造,2月完工备用,彰显“宁可备而不用”的底线思维。

阶段性反复:2020年新发地市场聚集性疫情

-

突发局部爆发(2020年6月)

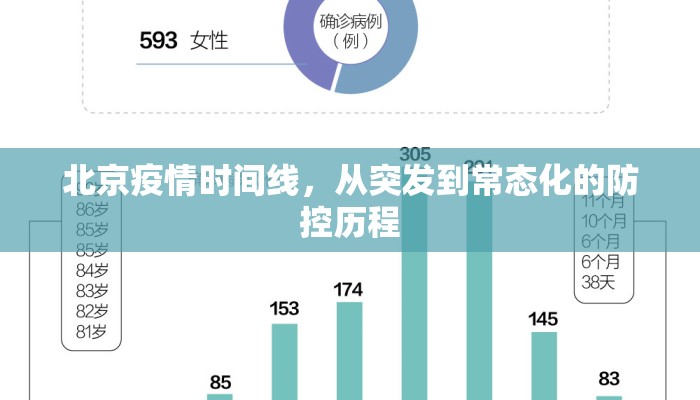

6月11日,北京在连续56天无本地新增后,新发地批发市场暴发聚集性疫情,累计报告病例超300例,此次疫情溯源显示与冷链进口食品相关,凸显“物传人”风险。 -

精准防控的实践

- “三级响应、二级管控”:北京未全面封城,而是划定高风险街道,实行差异化管控。

- 大规模核酸检测:10天内完成超1100万人采样,创下当时国内检测速度纪录。

冬奥会与动态清零:2021-2022年的考验

-

冬奥保障与防疫平衡

2022年北京冬奥会期间(2月4日-20日),面对奥密克戎变异株的输入压力,北京实施“闭环管理”,实现赛事零感染,被国际奥委会称为“防疫典范”。 -

多轮疫情反复

- 2022年4月,朝阳区等地出现奥密克戎社区传播,部分区域封控;

- 5月,海淀区、丰台区加强管控,推行居家办公与“核酸常态化”。

政策的调整与“结束”标志(2022年12月)

-

“新十条”发布与防控转型

随着全国防疫政策优化,北京于2022年12月7日落实“新十条”,取消常态化核酸检测、放宽跨区域流动限制,标志着严格管控阶段的结束。 -

感染高峰与医疗承压

12月中下旬,北京经历首波感染高峰,发热门诊单日接诊量超7万,但重症救治体系未发生挤兑,专家普遍认为,此阶段已进入“疫情尾声”。

后疫情时代:常态化防控与反思

-

时间线的争议

若以“社会面清零”为标准,北京最后一轮集中疫情结束于2022年6月;若以政策调整为标志,则12月是分水岭,但病毒并未消失,2023年后转向监测与疫苗接种为主的常态化管理。 -

经验与启示

- 科技赋能:健康宝、流调大数据提升效率;

- 民生保障:保供体系在封控期间维持菜价稳定;

- 国际角色:作为枢纽城市,平衡开放与安全始终是难题。

北京的疫情时间线并非简单的“开始—结束”,而是一场长达三年的持久战,从初期“雷霆手段”到后期的精准施策,再到与病毒共存的转型,这座城市既展现了制度优势,也积累了超大城市治理的宝贵经验,如何总结这段历程以应对新的挑战,仍是值得深思的课题。

(全文约1200字)

注:文中时间节点与数据均依据公开报道整理,具体政策细节可参考北京市卫健委官方发布。

发表评论