中国疫情何时结束,现状分析与未来展望

全球疫情背景下的中国抗疫之路

自2020年初新冠疫情爆发以来,中国采取了一系列严格的防控措施,成功控制了多轮疫情反弹,随着病毒变异和全球疫情形势变化,人们不禁要问:中国疫情究竟何时能够真正结束?这个问题不仅关系到14亿中国人民的日常生活,也影响着全球经济复苏进程,本文将从科学角度分析当前中国疫情形势,探讨可能的结束时间点,并展望后疫情时代的中国社会。

第一部分:中国疫情现状与防控策略

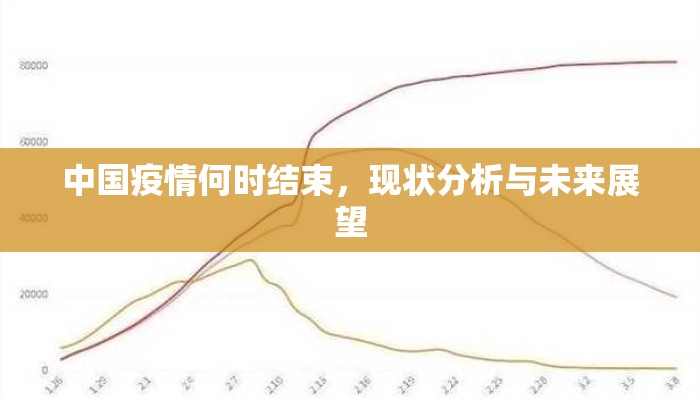

截至2023年初,中国疫情呈现出"多点散发、局部聚集"的特点,奥密克戎变异株已成为主要流行毒株,其特点是传播力强但致病力相对减弱,中国政府坚持"动态清零"总方针,通过精准防控、疫苗接种和医疗资源准备等多管齐下的策略应对疫情挑战。

中国疫苗接种率已超过90%,但老年人群接种率仍有提升空间,中国正在积极推进针对奥密克戎变异株的疫苗研发和接种工作,在治疗方面,中西医结合的治疗方案不断完善,抗病毒药物研发也取得重要进展。

值得注意的是,中国疫情防控策略并非一成不变,2022年底,国务院联防联控机制发布了优化疫情防控的"新十条"措施,标志着中国防疫政策进入新阶段,这些调整基于对病毒变异规律的科学认识和对防控经验的总结,旨在最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

第二部分:影响疫情结束时间的关键因素

预测中国疫情何时结束需要考虑多重因素,首先是病毒本身的变异情况,新冠病毒持续变异,未来可能出现传播力更强或免疫逃逸能力更高的变异株,这将直接影响疫情持续时间。

群体免疫水平的建立,通过自然感染和疫苗接种获得的免疫力是终结疫情的关键,中国通过大规模疫苗接种已建立了一定程度的免疫屏障,但如何平衡防控措施与自然感染的关系仍需科学评估。

第三是全球疫情发展态势,在全球化背景下,任何国家都难以独善其身,中国疫情的结束时间与全球疫情控制情况密切相关,特别是周边国家和主要贸易伙伴的疫情发展。

社会心理因素,经过三年抗疫,部分民众出现"抗疫疲劳",如何维持公众配合度、避免防控措施"边际效应递减"也是重要考量。

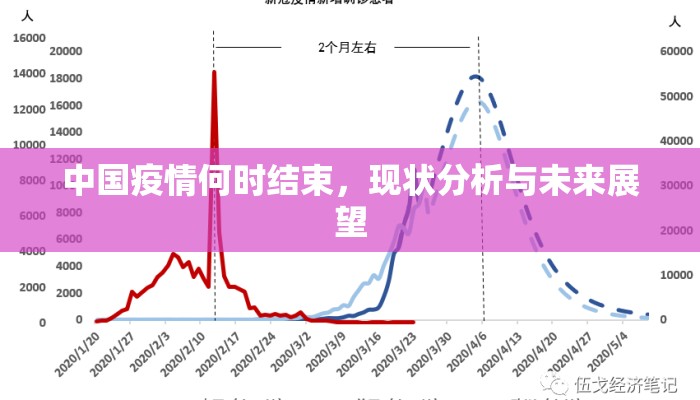

第三部分:科学预测与可能的时间节点

基于现有数据和模型分析,多位流行病学专家对中国疫情结束时间做出了预测,乐观估计认为,如果病毒变异不出现重大不利变化,中国可能在2023年下半年至2024年初实现疫情的平稳过渡。

这一预测基于以下假设:疫苗接种率特别是老年人群接种率持续提高;医疗资源准备充分,能够应对可能的感染高峰;抗病毒药物供应充足;公众个人防护意识保持等。

这一过程可能不是"一刀切"的彻底结束,而是一个渐进式的"软着陆",不同地区可能根据实际情况分阶段调整防控措施,疫情对社会的冲击将逐步减弱而非突然消失。

值得注意的是,疫情"结束"可能有不同定义,从公共卫生角度看,当新冠病毒成为"地方性流行病"(Endemic)而非"大流行病"(Pandemic)时,即可认为疫情结束,这意味着病毒传播变得可预测,医疗系统能够常规应对,不再需要特殊防控措施。

第四部分:后疫情时代的展望与建议

无论疫情何时结束,我们都应思考如何更好地迎接后疫情时代,公共卫生体系需要总结经验教训,建立更加灵活、高效的传染病监测和应对机制,医疗资源特别是基层医疗能力需要进一步加强,以应对未来可能的公共卫生挑战。

在社会心理层面,需要关注疫情对民众心理健康的长远影响,加强心理疏导和支持,经济方面,应制定有针对性的复苏政策,帮助受疫情影响严重的行业和群体恢复发展。

个人层面,即使疫情结束,保持良好的卫生习惯、提高健康素养也将是宝贵的长远收获,科学防疫意识的提升将有助于应对未来可能的公共卫生事件。

科学理性看待疫情终点

中国疫情何时结束没有简单的答案,这一过程取决于病毒特性、防控措施、医疗准备和社会配合等多重因素的复杂互动,作为普通民众,我们应保持耐心和信心,相信科学、配合防疫,同时做好个人健康管理。

历史经验表明,所有大流行终将结束,对于中国而言,如何在疫情防控与经济社会发展间取得平衡,如何以最小代价实现最大防控效果,是走向疫情终点的关键,让我们共同期待并努力迎接那个没有疫情阴霾的明天。

发表评论