【为何疫情过后经济下行,为何疫情过后经济下行的原因】

新冠疫情对全球经济造成了前所未有的冲击,尽管各国政府采取了大规模的财政和货币刺激政策,但疫情过后,许多国家仍面临经济下行的压力,为何疫情过后经济未能迅速复苏?这背后有哪些深层次的原因?本文将探讨疫情后经济下行的主要因素,并分析可能的解决路径。

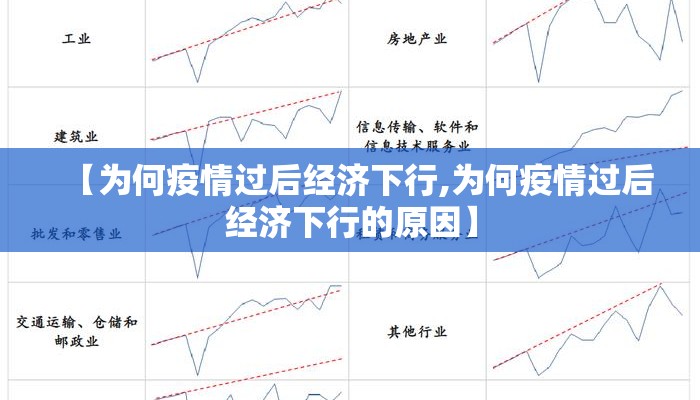

疫情后经济下行的表现

疫情后的经济下行并非单一现象,而是体现在多个方面:

-

经济增长放缓:许多国家在疫情初期经历了短暂的“报复性消费”后,经济增长动力逐渐减弱,中国2023年的GDP增速虽高于全球平均水平,但仍未恢复到疫情前的水平。

-

就业市场疲软:尽管失业率有所下降,但结构性失业问题突出,许多行业(如旅游、餐饮)的就业岗位尚未完全恢复,而新兴行业(如科技)的劳动力需求与供给不匹配。

-

通货膨胀与债务压力:为应对疫情,各国政府推出了巨额财政刺激,导致公共债务激增,供应链中断和能源价格上涨推高了通胀,进一步挤压了居民消费和企业投资。

经济下行的主要原因

供应链中断的长期影响

疫情初期,全球供应链遭遇严重断裂,尽管后期逐步恢复,但部分行业的供应链仍未完全修复,半导体短缺持续影响汽车和电子行业,而地缘政治冲突(如俄乌战争)进一步加剧了能源和粮食供应链的不稳定性,这种“断链”效应导致生产成本上升,企业利润下降,最终拖累经济增长。

消费行为的结构性变化

疫情改变了人们的消费习惯,线上消费占比大幅提升,传统零售业面临转型压力;消费者对未来的不确定性增加,储蓄意愿上升,消费信心不足,美国的个人储蓄率在疫情期间一度飙升至20%以上,尽管后期回落,但仍高于疫情前水平,这种“预防性储蓄”抑制了消费需求,导致经济活力不足。

政策刺激的边际效应递减

疫情期间,各国央行通过降息和量化宽松向市场注入流动性,短期内稳定了经济,但也带来了副作用,随着利率上升(如美联储的多次加息),企业融资成本增加,投资意愿下降,财政刺激的退出(如减少失业救济金)也削弱了居民购买力。

全球化的退潮

疫情加速了“逆全球化”趋势,各国出于安全考虑,开始强调产业链本土化,贸易保护主义抬头,美国推动“制造业回流”,欧盟加强供应链自主性,这种趋势虽然增强了经济韧性,但也降低了全球资源配置的效率,推高了生产成本。

劳动力市场的结构性矛盾

疫情导致大量劳动力退出市场(如提前退休或转行),而新兴行业(如绿色能源、人工智能)的技能需求与劳动力供给不匹配,这种“技能缺口”限制了经济增长潜力,德国制造业面临严重的技术工人短缺,影响了生产效率。

应对经济下行的可能路径

尽管挑战严峻,但各国仍可通过以下措施缓解经济下行压力:

-

推动供应链多元化:企业应建立弹性供应链,减少对单一地区的依赖,政府可通过政策引导产业链区域化布局,例如东盟国家正在成为新的制造业中心。

-

鼓励技术创新与产业升级:加大对新兴行业的投资,如新能源、数字经济等,中国的“双碳”目标和欧盟的“绿色新政”都是通过产业升级拉动经济增长的典型案例。

-

优化劳动力市场政策:加强职业培训,解决技能不匹配问题,新加坡的“技能创前程”计划为劳动者提供终身学习支持。

-

平衡财政与货币政策:在控制通胀的同时,避免过度紧缩导致经济“硬着陆”,日本央行通过维持低利率支持经济复苏。

-

加强国际合作:尽管全球化退潮,但各国仍需在气候变化、公共卫生等领域协作,多边机制(如G20、WTO)应发挥更大作用。

疫情后的经济下行是多重因素共同作用的结果,包括供应链中断、消费行为变化、政策副作用等,解决这一问题需要政府、企业和国际社会的共同努力,短期来看,稳就业、控通胀是关键;长期而言,技术创新和产业升级才是可持续增长的核心动力,只有通过结构性改革,全球经济才能真正走出疫情阴影,迈向更健康的未来。

(全文约1200字)

发表评论