【疫情后抑郁了/疫情后抑郁了怎么办】

2022年底,随着"新十条"的发布,中国社会正式迈入后疫情时代,当生活看似回归常态,一种隐形的心理危机却在悄然蔓延——"疫情后抑郁"成为心理咨询室里的高频词,社交媒体上随处可见"明明解封了,我却更不快乐"的困惑,这种看似矛盾的心理状态,实际上是三年集体创伤在个体身上的延迟反应,疫情不仅改变了我们的生活方式,更重塑了我们的心理结构,当外部威胁逐渐消退,那些被压抑的情绪才开始浮出水面。

疫情对人类心理的冲击是全方位、多层次的,最直接的是社交隔离造成的"皮肤饥渴"——人类作为社会性动物,对肢体接触和面对面交流有着本能需求,哈佛大学研究发现,长期缺乏真实社交会导致大脑中与愉悦相关的区域活跃度降低,小A的经历颇具代表性:这位曾经活跃的销售经理在居家办公一年后,发现自己开始恐惧人群,"每次走进地铁站,我都感觉呼吸困难,仿佛所有人的目光都在审判我",这种社交能力的退化不是个别现象,而是隔离后常见的"社交肌肉萎缩"。

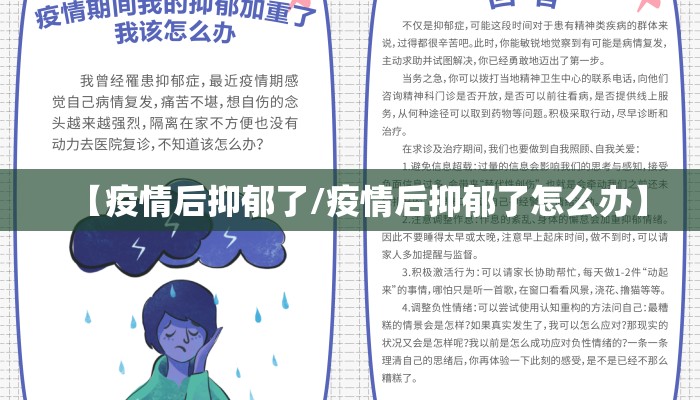

更深层的创伤来自安全感的崩塌,疫情前,我们生活在"安全假象"中,默认明天会像今天一样如期而至,但持续三年的不确定性彻底粉碎了这种幻觉,心理学家称之为"存在性焦虑"——对生命脆弱性的清醒认知带来的持续不安,35岁的程序员小林描述:"我现在会突然半夜惊醒,担心父母生病,担心失业,担心又一轮封控,理性知道风险降低了,但身体好像还停留在2020年。"这种警觉状态的长期维持,本质上是一种创伤后应激反应。

经济层面的压力则构成了第三重打击,国际劳工组织数据显示,全球约54%的年轻人因疫情经历工作减少或收入下降,教培、旅游、餐饮等行业遭受重创,许多人面临职业生涯的中断,28岁的舞蹈老师小美在机构倒闭后尝试直播带货,却因"放不开"而数据惨淡。"看着存款一天天减少,我感觉自己像个失败者。"这种经济身份的解体往往伴随着自我价值的坍塌,成为抑郁的重要诱因。

特别值得关注的是青少年群体,发展心理学研究表明,青春期是建立自我认同和社交能力的关键期,而疫情期间的网课生活导致许多学生出现"成长断层",17岁的高二学生小杰坦言:"回到学校后,我发现同学们都有了小圈子,只有我还停留在初一时的社交模式。"更严峻的是学业压力的报复性反弹,某重点中学心理老师透露:"复课后,因焦虑障碍就诊的学生增加了300%,他们害怕再也追不上失去的进度。"

面对这种新型抑郁,传统应对方式往往力不从心,一位资深心理咨询师指出:"许多来访者的症状不符合典型抑郁症标准,而是多种情绪障碍的混合体。"这正是集体创伤的特殊性——它既是个体心理问题,也是社会文化现象,单纯的药物治疗效果有限,需要建立多层次的康复体系。

在个人层面,重建生活秩序至关重要,神经科学证实,规律作息能稳定大脑边缘系统,不妨从微小习惯开始:固定三餐时间、每天散步15分钟、记录三件值得感激的事,社交恢复则需要循序渐进,比如先与信任的朋友一对一见面,再尝试小型聚会,对于职业受挫者,职业教练建议"重新定义成功":"疫情改变了游戏规则,我们需要发掘那些被危机赋予价值的能力,比如线上协作、快速学习等。"

社会支持系统同样需要创新,某互联网公司推出的"心理假"制度值得借鉴——员工每月可申请一天带薪假专门处理情绪问题,社区层面可以组织"创伤叙事小组",创造安全的情感表达空间,而对于青少年,教育学者呼吁改革评价体系:"必须承认这代学生经历了特殊成长环境,应该建立更有弹性的升学机制。"

历史告诉我们,大规模灾难后的心理恢复往往需要数年时间,1918年大流感后,欧美社会同样经历了长达十年的"迷茫期",最终通过文化创新(如爵士乐兴起)和制度调整(完善公共卫生体系)实现心理重建,今天的我们或许正在经历类似的转型阵痛。

站在后疫情时代的十字路口,需要认识到:感到抑郁不是软弱,而是对非常时期的正常反应,正如心理学家维克多·弗兰克尔在集中营中领悟到的:"当我们无法改变处境时,我们仍可以选择面对它的态度。"每一次呼吸,每一句倾诉,每一个寻求帮助的决定,都是对创伤的温柔反抗,集体创伤的愈合没有捷径,但正如一位康复者所说:"我学会了与不确定性共处,这让我比以前更了解自己的韧性。"这种缓慢而真实的心理重建,或许正是疫情留给我们最珍贵的礼物。

发表评论