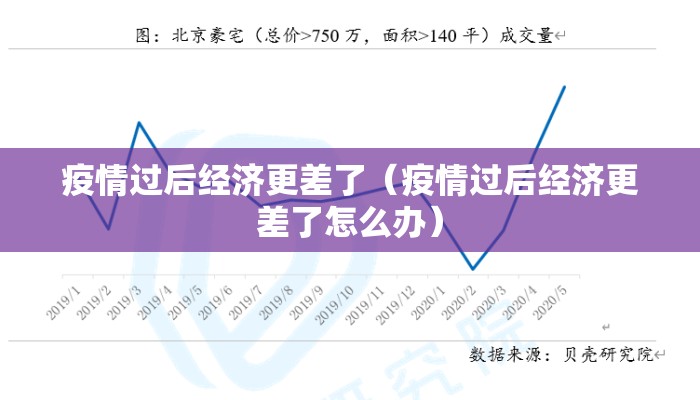

疫情过后经济更差了(疫情过后经济更差了怎么办)

引言:预期的复苏为何落空?

2020年全球疫情暴发时,许多经济学家预测,随着疫苗接种和封锁解除,经济将迎来“报复性反弹”,现实却令人意外:疫情过后,全球多国经济不仅未恢复活力,反而陷入更深的困境——失业率攀升、消费疲软、企业倒闭潮频发,为何会出现这种悖论?本文将从结构性矛盾、政策后遗症、全球供应链重构及社会心理变化四个维度,剖析这一现象背后的深层原因。

结构性矛盾:疫情只是“遮羞布”

-

债务泡沫的提前破裂

疫情前,全球已处于债务驱动型经济增长的末期,据国际金融协会(IIF)统计,2023年全球债务总额达307万亿美元,占GDP的349%,疫情期间的宽松政策虽短暂缓解危机,却进一步推高债务水平,后疫情时代,各国央行加息以抑制通胀,直接导致企业融资成本飙升,债务违约风险集中爆发。 -

产业转型的阵痛加剧

传统服务业(如旅游、餐饮)在疫情中遭受重创,而数字化、绿色经济等新赛道尚未形成规模效应,以中国为例,2023年中小微企业注销数量同比增加23%,其中60%集中在传统劳动密集型行业。

政策后遗症:短期刺激的长期代价

-

“放水”引发的通胀困局

为应对疫情,美联储资产负债表从2020年的4.2万亿美元膨胀至2022年的8.9万亿美元,货币超发导致2022-2023年全球通胀高企,美国CPI一度突破9%,尽管央行通过激进加息压制通胀,却同时抑制了投资与消费需求。

-

财政政策的边际递减

各国发放的消费补贴虽短期内提振需求,但并未改变居民收入预期,日本2023年调查显示,72%家庭将补贴用于偿还债务而非消费,导致政策效果大打折扣。

全球化退潮:供应链重构的成本

-

“去风险化”拖累效率

疫情暴露供应链脆弱性后,欧美推动“近岸外包”或“友岸外包”,苹果公司2023年将部分产能迁至越南,但成本上升30%,交货周期延长2倍,这种低效重构推高终端价格,抑制消费。 -

技术脱钩的连锁反应

中美科技战持续发酵,全球半导体产业链被迫分割,据波士顿咨询预测,若技术完全脱钩,行业年损失将达1万亿美元,创新效率下降进一步拖累经济增长。

社会心理:疤痕效应与行为转变

-

预防性储蓄的恶性循环

疫情创伤使居民风险厌恶程度上升,中国央行2023年报告显示,储蓄率较2019年提高7个百分点,但消费信心指数仍低于疫前水平,需求不足导致企业投资意愿同步下降。

-

劳动力市场的永久性改变

远程办公常态化使商业地产空置率飙升(纽约曼哈顿达18%),而零工经济扩张导致社保体系承压,这种结构性失业难以通过传统政策解决。

出路:超越“复苏幻想”,寻找新范式

-

债务重组与精准投资

需通过“债转股”、债务减记等方式出清无效产能,同时将资金导向新能源、AI等战略领域,德国2023年通过的《未来基金法案》值得借鉴,其以200亿欧元专项投资气候科技。 -

构建韧性供应链

在效率与安全间寻求平衡,例如墨西哥通过“近岸+自动化”吸引制造业,2023年对美出口增长40%的同时,单位成本仅上升8%。 -

重塑社会契约

推行全民基本收入(UBI)试验,如韩国釜山2024年试点项目显示,UBI可使低收入群体消费意愿提升15%,同时需改革教育体系,培养适应新经济的技能。

没有“回到过去”,只有“重构未来”

疫情后的经济困境揭示了一个残酷真相:我们并非在经历周期性衰退,而是结构性转型的阵痛,唯有抛弃对传统增长模式的路径依赖,通过技术创新、制度变革和社会协作构建新经济生态,才能走出困境,历史表明,大危机往往催生大变革——这一次,或许也不例外。

发表评论