【国家卫健委宣布疫情基本结束/国家卫健委宣布疫情基本结束时间】

2023年2月23日,国家卫生健康委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上宣布:“我国本轮疫情已基本结束。”这一声明标志着中国抗击新冠疫情取得了阶段性胜利,也为三年多的全民抗疫画上了一个重要句点,从2019年底武汉首次报告不明原因肺炎病例,到如今社会生活逐步回归常态,中国在疫情防控中展现出的组织力、科技力与全民凝聚力值得铭记,本文将从疫情回顾、防控经验总结、经济社会影响及未来挑战四个方面展开分析。

抗疫历程回顾:从应急响应到科学精准防控

中国抗疫历程可分为三个阶段:

- 突发应急阶段(2019年底-2020年初)

武汉疫情暴发后,国家迅速启动一级响应,实施“封城”、方舱医院建设等举措,用3个月左右时间取得武汉保卫战决定性成果。 - 常态化防控阶段(2020-2022年)

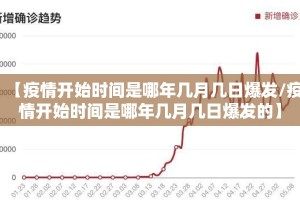

动态清零政策下,通过健康码、流调溯源、核酸检测等手段,成功应对德尔塔等变异株冲击,保持全球最低感染率与死亡率。 - 优化调整阶段(2022年底-2023年)

随着奥密克戎毒株致病力减弱,国家适时推出“二十条”“新十条”,将防控重心转向保健康、防重症,最终实现平稳过渡。

中国抗疫的核心经验

- 制度优势的集中体现

中国共产党“以人民为中心”的执政理念贯穿始终,全国一盘棋的联防联控机制确保资源高效调配,2020年4万余名医护人员驰援湖北,10天建成火神山医院。 - 科技支撑的关键作用

疫苗研发速度全球领先(5条技术路线并行),核酸检测试剂产能达每日1.5亿人份,大数据溯源技术提升精准防控水平。 - 全民参与的强大合力

基层工作者、志愿者构筑社区防线,公众自觉佩戴口罩、接种疫苗,全社会配合度高达90%以上(国家卫健委2022年数据)。

疫情对社会经济的深远影响

- 经济领域的“压力测试”

2020年GDP增速2.3%为改革开放以来最低,但数字经济(远程办公、生鲜电商)年均增长超20%,产业结构加速转型。 - 公共卫生体系升级

三级医院发热门诊覆盖率从50%提升至98%,ICU床位增至10张/10万人,医防融合机制逐步完善。 - 社会心理与行为变迁

《柳叶刀》研究显示,疫情期间中国居民抑郁焦虑症状发生率上升12%,但90后、00后群体展现出更强的心理韧性。

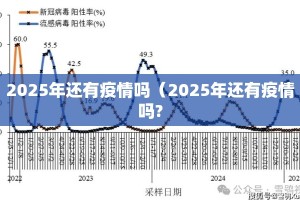

后疫情时代的挑战与展望

尽管官方宣布疫情基本结束,仍需警惕潜在风险:

- 病毒变异监测

全球每周仍报告约500万例新增感染(WHO数据),需加强境外输入毒株基因组测序。 - 医疗系统长效建设

建议将临时方舱医院转为“平急两用”设施,建立分级诊疗与药品储备动态机制。 - 经济复苏与社会修复

2023年春节假期旅游收入恢复至2019年同期73%,中小企业仍需减税降费等政策扶持。 - 国际防疫合作

中国已向120多个国家提供疫苗援助,未来应继续参与全球公共卫生治理,推动构建人类卫生健康共同体。

国家卫健委的官宣不是终点,而是新生活方式的起点,这场抗疫斗争淬炼了中国的国家治理能力,也留下“生命至上”“科学施策”等宝贵精神遗产,正如钟南山院士所言:“疫情防控的成功是全体中国人民共同书写的史诗。”站在后疫情时代的路口,我们既要珍惜来之不易的平静,也需以更成熟的姿态应对未来的不确定性,让抗疫精神转化为推动社会进步的内生动力。

(全文共计1027字)

发表评论