2021年全球疫情回顾,新冠病毒变种与命名之争

2021年,全球仍深陷新冠疫情的泥沼,而病毒本身的变异与命名成为科学界和公众关注的焦点,这一年,世界卫生组织(WHO)正式引入希腊字母命名系统,以简化对新冠病毒变种的称呼,避免地域污名化,本文将回顾2021年疫情中主要流行的病毒变种、其科学命名与俗称,以及这些变种对全球防疫策略的影响。

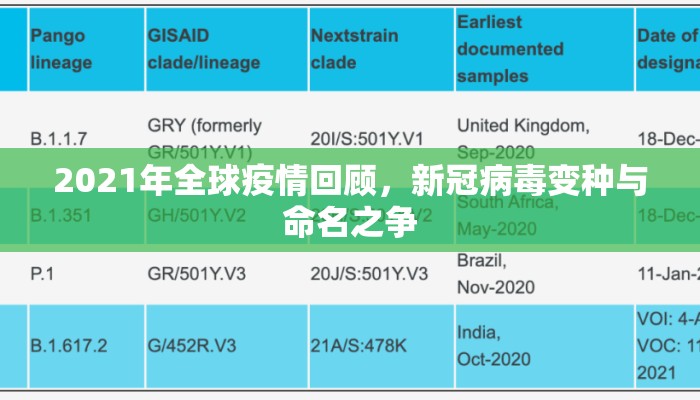

新冠病毒变种的命名规则

在2021年之前,新冠病毒变种常以首次发现的地点命名(如“英国变种”“南非变种”),但这种方式容易引发地域歧视,2021年5月,WHO宣布采用希腊字母(Alpha、Beta、Gamma等)作为变种的官方名称,同时保留科学命名(如B.1.1.7),这一举措旨在促进信息共享的公平性,并减少污名化。

科学命名与希腊字母对照

- Alpha变种(B.1.1.7):2020年底在英国发现,2021年初成为全球主导毒株,传播力增强约50%。

- Beta变种(B.1.351):南非报告,对部分疫苗效力构成挑战。

- Gamma变种(P.1):巴西发现,携带大量突变,可能引发重复感染。

- Delta变种(B.1.617.2):印度首次检出,2021年中后期席卷全球,传播速度极快。

命名争议与公众认知

尽管希腊字母命名被广泛采纳,但媒体和公众仍习惯使用“Delta病毒”“Omicron病毒”等简称,科学家强调,名称的简化有助于传播,但也需警惕对变种风险的过度简化解读。

2021年主导毒株:Delta的全球肆虐

Delta变种是2021年疫情的核心关键词,其特点包括:

- 超高传染性:比Alpha变种传播力高60%,基本再生数(R0)接近6-7,接近水痘水平。

- 疫苗突破性感染:尽管疫苗仍能有效预防重症,但接种后感染案例显著增加。

- 防疫策略调整:多国重新恢复口罩令、社交限制,并加速加强针接种。

案例:Delta引发的疫情反弹

2021年夏季,美国、欧洲和东南亚多国因Delta变种导致病例激增,印度在2021年4-5月遭遇毁灭性第二波疫情,单日新增病例超40万例,医疗系统崩溃。

Omicron的突袭:2021年底的新挑战

2021年11月,南非报告新型变种B.1.1.529(后命名为Omicron),其刺突蛋白突变数量远超Delta,引发全球恐慌,WHO在48小时内将其列为“需关注变种”(VOC)。

- 特性:免疫逃逸能力更强,但初期数据显示重症率可能较低。

- 全球反应:多国紧急关闭边境,市场剧烈震荡,凸显病毒变异对经济社会的持续威胁。

病毒命名背后的科学与政治

- 污名化与地缘政治

“中国病毒”“印度变种”等标签曾引发外交摩擦,WHO的命名改革试图切断病毒与地域的关联,但部分国家仍将疫情政治化。 - 科学界的协作与分歧

病毒分类依赖全球基因测序共享(如GISAID平台),但发展中国家测序能力不足,导致变种监测滞后。

公众如何理解病毒名称?

- 避免恐慌性标签

媒体应强调变种的科学特性(如传播力、致病性),而非仅用“超级病毒”等夸张表述。 - 科普的重要性

Delta的“免疫逃逸”并非意味着疫苗完全失效,而是保护效率下降。

2021年的启示与未来展望

- 病毒变异常态化

新冠病毒的快速变异提示人类需建立长期监测和快速响应机制。 - 全球疫苗公平

Delta和Omicron的流行暴露了疫苗分配不均的后果,推动WHO呼吁“全球接种70%”目标。 - 命名系统的完善

希腊字母可能不足覆盖未来变种,需探索更可持续的命名方案。

2021年的疫情关键词不仅是“Delta”或“Omicron”,更是人类与病毒博弈的缩影,病毒名称的背后,是科学、政治与社会的复杂互动,唯有坚持科学理性与国际合作,才能应对不断演变的挑战。

(全文约1,200字)

注:可根据需要调整具体案例或补充数据细节。

发表评论