北京市疫情封控历史2021年/北京市疫情封控历史

2020年初,新冠肺炎疫情的暴发让全球城市面临前所未有的挑战,作为中国的政治、经济和文化中心,北京市的疫情防控措施备受关注,从最初的紧急封控到后来的精准防控,再到常态化管理,北京市的疫情封控历史不仅反映了中国抗疫政策的演变,也为超大城市应对突发公共卫生事件提供了宝贵经验,本文将回顾北京市疫情封控的主要阶段,分析其政策逻辑与社会影响,并探讨未来疫情防控的可能方向。

紧急封控阶段(2020年初)

2020年1月,武汉市疫情暴发后,北京市迅速进入高度戒备状态,1月24日,北京市启动重大突发公共卫生事件一级响应,成为全国最早采取封控措施的城市之一。

- 严格限制人员流动:关闭公共场所,暂停跨省长途客运,对进京人员实施14天隔离观察。

- 社区封闭管理:全市所有小区实行封闭式管理,居民凭出入证进出,外来人员需登记测温。

- “战时机制”的启用:政府动员基层干部、志愿者参与防控,形成“群防群控”体系。

这一阶段的封控措施有效遏制了疫情扩散,但也暴露出一些问题,如物资配送压力、部分居民心理焦虑等。

动态清零与精准防控(2020-2022年)

随着疫情进入常态化,北京市探索“动态清零”策略,强调精准防控而非“一刀切”封控。

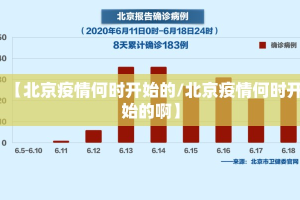

- “分区分类”管理:根据疫情风险等级划分封控区、管控区和防范区,例如2021年新发地市场疫情后,仅对相关区域实施封闭。

- 科技赋能防控:推广“健康宝”小程序,通过大数据追踪密接者;部分区域试点智能门磁、电子围栏等技术。

- 常态化核酸检测:2022年5月起,要求市民进入公共场所需出示48小时核酸阴性证明,建立“15分钟核酸采样圈”。

这一阶段的特点是“快封快解”,尽量减少对经济和社会生活的影响,奥密克戎变异株的高传播性使得防控难度加大,部分区域仍经历了多次短暂封控。

2022年底的政策调整与全面放开

2022年11月,北京市疫情出现反弹,单日新增感染者一度突破4000例,面对社会面传播压力,政策逐步调整:

- 优化封控措施:取消中风险区划分,仅保留高风险区;允许符合条件的密接者居家隔离。

- “新十条”落地:12月7日,国务院发布“新十条”,北京市随即取消全员核酸、健康码查验,封控政策全面转向“保健康、防重症”。

- 社会反应与挑战:放开初期出现药品短缺、就医压力增大等问题,但随后医疗资源逐步缓解。

这一转变标志着北京市从“防感染”转向“防重症”,封控时代正式结束。

封控政策的社会影响与反思

- 经济代价:封控期间,餐饮、旅游等行业遭受重创,但线上经济、社区团购等新业态兴起。

- 民生问题:部分弱势群体(如独居老人、外来务工人员)面临生活困难,暴露出应急保障体系的短板。

- 公众心态变化:从最初的恐慌到后来的疲惫,再到对放开政策的支持,社会心理经历复杂波动。

值得注意的是,北京市的封控措施始终试图平衡“防控”与“保供”,例如通过“白名单”机制保障物流畅通,设立保供超市等。

经验与启示:超大城市如何应对疫情?

- 快速响应与科学评估:早期“硬核封控”为后续争取了时间,但后期需更注重成本效益分析。

- 科技与人文并重:大数据提高了效率,但基层工作人员的付出和社区互助同样关键。

- 韧性城市建设:未来需加强医疗资源储备、分级诊疗体系和数字化治理能力。

北京市的疫情封控历史是中国抗疫历程的缩影,从“严防死守”到“精准防控”,再到“与病毒共存”,每一步调整都伴随着争议与进步,这段历史提醒我们:公共卫生政策需要在科学、民生与发展之间寻找动态平衡,而城市的韧性不仅来自基础设施,更来自社会共识与协作精神。

(全文约1500字)

注基于公开资料梳理,侧重政策脉络与社会影响分析,如需补充具体案例或数据可进一步扩展。

发表评论