疫情封印,当现代文明遭遇集体禁闭的荒诞寓言

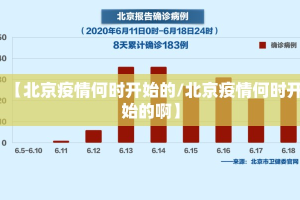

2020年初春,一场突如其来的疫情像无形的封印,将熙熙攘攘的现代都市瞬间凝固,曾经车水马龙的街道空无一人,繁华的商业区店铺紧闭,机场车站的电子屏上"取消"的红字触目惊心,这道看不见的封印不仅封锁了城市的物理空间,更在人类集体心理上烙下了难以磨灭的印记,我们突然发现,那些被视为理所当然的自由流动,原来如此脆弱;那些被奉为现代文明基石的全球化网络,竟可以被一种微小病毒轻易瓦解。

疫情封印最直接的体现是对身体移动的限制,健康码、行程码、核酸检测证明成为每个人身上的数字镣铐,小区封控、交通管制、区域封锁构筑起一道道无形的围墙,法国哲学家福柯笔下的"规训社会"在疫情期间得到了极致展现——通过精细的空间划分和时间控制,每个人的身体被纳入严密的监控网络,北京某小区居民王女士回忆:"连续28天足不出户,从窗户望出去,连鸟都比我们自由。"这种空间禁锢带来的不仅是生活的不便,更是对自由这一基本人权的深刻挑战,当"非必要不外出"成为官方通告中的高频词,我们不得不思考:究竟谁有权定义什么是"必要"?个体选择的边界在哪里?

更为隐蔽的是疫情对人际关系的封印,社交距离成为新的道德准则,口罩遮住了表情,消毒液替代了握手,日本早稻田大学研究发现,疫情期间全球拥抱频率下降了73%,而人类学家警告,这种"接触饥渴"可能引发深远的心理问题,德国社会学家哈贝马斯提出的"交往行为理论"在防疫要求面前显得苍白无力——当面对面的对话被视讯会议取代,当亲密接触成为潜在危险,人类作为社会性动物的本质需求遭到了系统性压抑,上海某心理咨询机构报告显示,2022年离婚咨询中,"长期居家导致矛盾激化"占比达到惊人的58%。

经济活动的封印则制造了更为复杂的困境,全球供应链断裂像多米诺骨牌一样引发连锁反应,餐厅、影院、旅行社等接触性服务业遭遇灭顶之灾,世界银行数据显示,2020年全球极端贫困人口增加8800万,是1998年以来首次上升,那些没有"居家办公"特权的底层劳动者——外卖骑手、保洁阿姨、建筑工人——被迫在健康风险与经济生存间做出残酷选择,印度农民工徒步返乡的悲壮画面,成为全球化时代最刺眼的注脚:当危机来临,最脆弱的永远是金字塔底端的人群。

疫情封印还制造了认知层面的禁锢,信息疫情(infodemic)与病毒疫情同步爆发,真相与谣言在社交媒体的加速器作用下难分彼此,各国政府以防疫为由加强网络管控,学术交流受阻,国际会议取消,知识的自由流动遭遇前所未有的阻碍,牛津大学研究指出,2021年全球学术论文合作数量下降19%,这种"认知隔离"可能延缓关键科研进展,更值得警惕的是,防疫措施的极端化倾向导致社会宽容度下降——对"异见者"的污名化、对"违规者"的猎巫式举报,都在解构着文明社会的基本伦理。

当疫情封印逐渐松动,留下的却是一个永久改变的世界,远程办公成为常态,线上教育重构学习方式,无接触服务重塑消费习惯,这些变化表面看是技术驱动的进步,实则暗含着人际疏离的隐忧,意大利作家卡尔维诺在《看不见的城市》中写道:"城市不会诉说它的过去,而是像手纹一样包含过去。"疫情后的城市也将如此——空置的商铺、间隔的座位、随处可见的消毒设备,都在默默讲述这场集体禁闭的荒诞寓言。

疫情封印终将解除,但它给予人类的启示应当长存:现代文明的脆弱性远超想象,全球化并非不可逆转的进程,而人类对自由的珍视必须建立在相互尊重生命的基础上,这道封印或许是我们重新思考发展模式、重建社会契约、重塑价值伦理的契机,当封印完全解除那天,我们迎来的不应只是"恢复如初",而应是一个学会与不确定性共处、更加坚韧而包容的世界。

发表评论