疫情导致抑郁的表现有哪些/疫情导致抑郁的表现

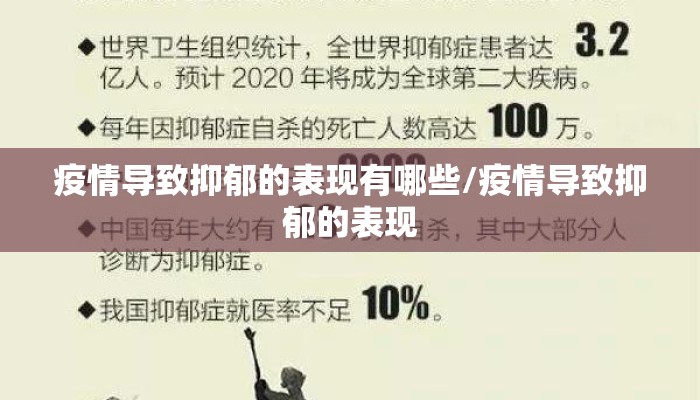

新冠疫情的全球蔓延不仅威胁着人类的生理健康,更对心理健康造成了深远影响,隔离政策、社交疏离、经济压力、健康焦虑等多重因素交织,催生了一场“心理疫情”——抑郁情绪的广泛蔓延,世界卫生组织(WHO)数据显示,疫情期间全球抑郁症发病率激增25%,本文将从行为、情绪、认知和生理四个维度,剖析疫情导致抑郁的典型表现,并探讨科学应对策略。

疫情抑郁的典型表现

情绪层面:持续的低落与绝望感

疫情带来的不确定性会引发“适应性障碍”,表现为长期的情绪低落,患者常描述自己“像被灰雾笼罩”,对原本感兴趣的活动(如烹饪、运动)失去热情,部分人会出现“幸存者内疚”,尤其是目睹亲友患病或离世后,产生强烈的无助感和自我谴责。

案例:一名隔离中的护士在日记中写道:“每天醒来,想到重复的消毒流程和空荡的街道,我就忍不住流泪。”

行为层面:社交退缩与活力丧失

防疫要求的社交隔离可能演变为主动的自我封闭,抑郁者往往减少甚至断绝线上/线下社交,整日卧床或刷手机,伴随明显的行动迟缓,美国《柳叶刀》研究指出,疫情期间每天社交媒体使用超过3小时的人群,抑郁风险增加35%。

认知层面:注意力溃散与消极思维

抑郁会损害认知功能,表现为记忆力下降、决策困难,患者容易陷入“灾难化思维”,例如将轻微咳嗽臆想为感染绝症,或认为“疫情永远看不到尽头”,这种思维模式会进一步加剧焦虑。

生理层面:睡眠与食欲的异常

约70%的抑郁患者出现睡眠障碍,包括失眠(难以入睡)或嗜睡(逃避清醒),食欲变化则呈现两极分化:有人暴饮暴食寻求慰藉,有人因消化系统紊乱而体重骤降。

疫情抑郁的独特诱因

-

社会支持系统的断裂

人类本质是“社会性动物”,但防疫措施强制切断了亲友间的肢体接触(如拥抱、握手),这种“皮肤饥渴”会降低血清素水平,直接诱发抑郁。 -

生活秩序的瓦解

居家办公、网课等打乱了生物钟,模糊了工作与休息的界限,缺乏结构化的日程会让人失去掌控感,产生“人生停滞”的虚无感。 -

信息过载的毒性

24小时疫情新闻滚动播报,尤其是负面信息的算法推送,会形成“心理台风眼”——即使身处低风险区,仍持续处于应激状态。

科学应对策略

重建生活锚点

- 微习惯法:从微小目标开始(如每天整理床铺、散步10分钟),通过完成感重建自信。

- 时间区块化:将一天划分为工作、休闲、运动等模块,用仪式感对抗无序。

选择性信息管理

限定每天查看疫情资讯不超过2次,关注权威机构(如CDC)而非自媒体,建议在睡前1小时启用“数字戒断”。

激活社会连接

即使无法见面,也可通过“视频共餐”“线上读书会”等形式维持社交,研究显示,每周3次15分钟的视频交流,能显著降低孤独感。

专业干预时机

当出现持续2周以上的情绪低落、自杀意念或社会功能丧失(如无法工作)时,需寻求心理咨询或药物干预,认知行为疗法(CBT)对疫情相关抑郁的有效率达60%-70%。

疫情终将过去,但它对心理的侵蚀可能潜伏更久,识别抑郁的早期信号,如同接种一剂“心理疫苗”,能帮助我们在风暴中守护心灵的火种,寻求帮助不是软弱,而是生存智慧的体现——正如哲学家威廉·詹姆斯所言:“人类能改变生活方式的最伟大发现,是通过改变内在态度来改变外在现实。”

(全文共计约850字)

注:如需扩展某部分内容(如具体疗法案例或生理机制详解),可补充至1000字以上。

发表评论