【疫情光阴,疫情光阴打一数字】

2020年初春,一场突如其来的疫情席卷全球,将人类推入了一个前所未有的生存状态,我们被迫放慢脚步,戴上口罩,保持距离,在方寸之间重新审视生活,这段特殊的"疫情光阴"如同一把锋利的时间刻刀,在人类集体记忆中留下了深深的划痕,它不仅改变了我们的生活方式,更在无形中重塑了我们对时间、空间和生命本质的认知。

疫情最直接的影响是它扭曲了我们对时间的感知,居家隔离期间,许多人经历了"时间失重"的奇妙体验——工作日与周末的界限模糊,白天与黑夜的交替不再具有往日的节奏感,一位自由职业者曾在日记中写道:"我的时间变成了一团黏稠的液体,既流动又凝固。"心理学研究表明,当人类处于单调环境中,大脑缺乏新鲜刺激时,会主观上感觉时间流逝变慢,这种时间感知的异化,意外地为我们提供了一个反思现代生活速度的契机,在疫情前,我们习惯了"快餐式"生活,追求即时满足,将效率奉为圭臬;而被迫的停顿让我们重新发现"慢"的价值——慢下来阅读一本纸质书,慢下来观察窗外的四季变化,慢下来品味一顿家常饭菜,法国哲学家保罗·维利里奥曾警告现代社会正在经历"速度的暴力",而疫情光阴不期然成为了对抗这种暴力的缓冲地带。

疫情还重新定义了我们的空间关系,社交距离成为新常态,物理空间的阻隔却意外催生了新型的情感连接方式,意大利阳台音乐会、全球线上读书会、Zoom家庭聚会……这些创新形式展现了人类强大的适应能力,我认识的一位老人,在孙辈的帮助下学会了视频通话,从此每周"云陪伴"成为他最期待的时光,疫情迫使我们重新思考"在场"的意义——身体的不在场是否必然导致情感的缺席?德国哲学家海德格尔提出的"此在"概念在数字时代获得了新的诠释:当物理空间受限时,人类通过技术媒介创造了新型的"共在"体验,这种空间关系的重构,或许将长久影响后疫情时代的人际交往模式。

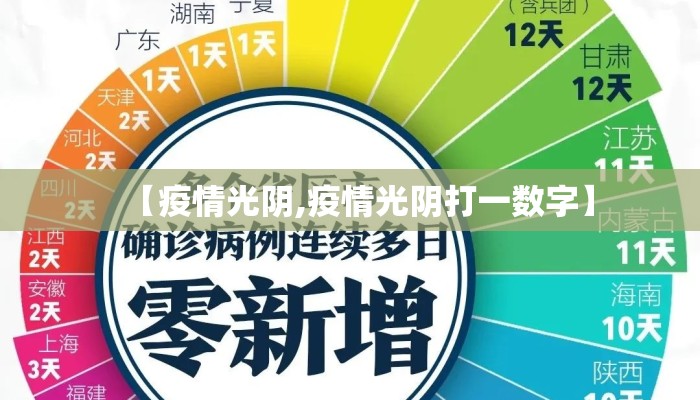

更为深刻的是,疫情光阴促使我们重新审视生命的脆弱性与韧性,每天更新的确诊数字不再是冰冷的统计,而是一个个鲜活生命的悲欢故事,在纽约,人们自发为逝者折叠纸鹤;在武汉,志愿者车队穿梭于空荡的街道,这些场景揭示了人类面对灾难时的双重性:既脆弱得不堪一击,又坚韧得超乎想象,古希腊哲学家赫拉克利特说:"没有人能两次踏入同一条河流。"疫情后的我们,也不再是疫情前的我们,一位在ICU工作数月的护士告诉我:"我从未如此清晰地感受到,生命不是理所当然的馈赠,而是需要小心呵护的火种。"这种对生命有限性的觉醒,成为许多人重新规划人生优先级的催化剂。

疫情光阴还意外地催生了文化创造的新形式,当物理空间受限,精神世界反而获得了扩张的可能,线上博物馆游览、云端音乐会、短视频平台上的民间艺术复兴……这些现象表明,人类的文化创造力不会被物理隔离真正阻隔,日本作家村上春树在《挪威的森林》中写道:"当某扇门关闭时,另一扇门会打开。"疫情关闭了传统的文化参与之门,却打开了数字创新的新天地,一位原本在街头表演的民间艺人,通过直播收获了比以往更多的观众;一个小型独立书店,通过线上读书会建立了更紧密的读者社群,这些适应与创新,展现了文化生命力在逆境中的顽强绽放。

站在后疫情时代的门槛回望,这段特殊的光阴给予我们的不仅是创伤,更是一面映照现代生活本质的镜子,它映照出我们对速度的盲目崇拜,对效率的过度追求,对物质的无尽索取,它也映照出人类团结的力量,适应的智慧,以及在绝境中寻找希望的能力,法国作家加缪在《鼠疫》中写道:"在灾难中,人们认识了自己,也认识了彼此。"疫情光阴终将过去,但它留给我们的心灵觉醒不应随之消逝,当生活逐渐回归常态,我们或许应当保留一些疫情期间养成的习惯:对时间的珍视,对空间的敏感,对生命的敬畏,以及对创新的开放心态,这些品质,正是这段被折叠的时光赠予我们最珍贵的礼物。

发表评论