新冠病毒,从SARS-CoV-2到全球大流行的科学解析

2019年末,一种新型病毒悄然出现,迅速引发全球关注,它的名字从最初的“新型冠状病毒”逐渐被科学界确认为“SARS-CoV-2”,而由其引发的疾病则被称为“COVID-19”,这场疫情不仅改变了人类的生活方式,也让病毒学、公共卫生和全球合作成为焦点,本文将深入探讨这一病毒的名称由来、科学特征、传播机制,以及它如何重塑世界。

病毒的名称:从“不明肺炎”到SARS-CoV-2

-

最初的命名混乱

疫情初期,媒体和公众常用“武汉肺炎”“新型冠状病毒”等非正式名称,2020年1月,世界卫生组织(WHO)为避免地域污名化,将疾病正式命名为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019)。- “CO”代表冠状病毒(Corona),

- “VI”为病毒(Virus),

- “D”指疾病(Disease),

- “19”表示首次发现的年份。

-

病毒的科学命名

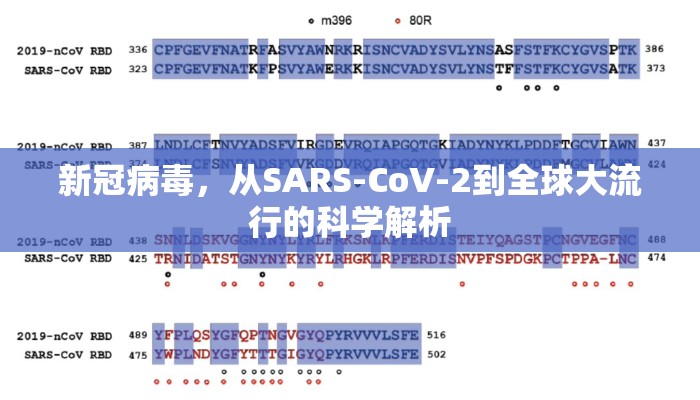

国际病毒分类委员会(ICTV)将病毒本身命名为“SARS-CoV-2”(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2),因其与2003年的SARS病毒(SARS-CoV)基因结构高度相似,同属β冠状病毒属。

SARS-CoV-2的科学特征

-

结构与传播

- 刺突蛋白(Spike Protein):病毒表面的“钥匙”,通过结合人体细胞ACE2受体入侵,导致感染。

- 高传染性:潜伏期长(平均5-6天)、无症状传播、气溶胶扩散等特点使其传播速度远超SARS。

-

变异与挑战

病毒在复制中不断变异,衍生出阿尔法(Alpha)、德尔塔(Delta)、奥密克戎(Omicron)等变异株,奥密克戎因刺突蛋白突变多达30余处,具备更强的免疫逃逸能力,成为全球主导毒株。

COVID-19的全球影响

-

公共卫生危机

- 医疗系统承压:多国出现ICU床位短缺、医疗资源挤兑。

- 非药物干预(NPI):封城、口罩令、社交隔离等措施引发社会争议。

-

经济与社会变革

- 全球经济衰退:2020年全球GDP下降3.5%(IMF数据)。

- 远程办公与数字化加速:Zoom、腾讯会议等平台用户激增,教育、医疗行业转向线上。

-

心理健康隐忧

隔离政策导致孤独感、抑郁症发病率上升,WHO报告显示,2021年全球焦虑和抑郁患者增加25%。

科学与人类的应对

-

疫苗研发的“奇迹速度”

传统疫苗研发需5-10年,但mRNA技术(如辉瑞、莫德纳疫苗)仅用11个月便获批,有效率超90%,中国灭活疫苗(科兴、国药)也为全球供应作出贡献。 -

抗病毒药物的突破

- Paxlovid(奈玛特韦/利托那韦):可将高危患者住院风险降低89%。

- 瑞德西韦:早期用于重症,但因效果有限逐步退出一线。

-

群体免疫的争议

自然感染与疫苗接种的结合曾被视为终点,但病毒变异使“完全免疫”成为幻想,加强针接种成为常态。

未来展望:与病毒共存的“新常态”

-

监测与预警系统升级

各国建立病毒基因组监测网络,例如美国CDC的“Nowcast”模型,中国“动态清零”政策的调整。 -

长新冠(Long COVID)的研究

约10%-20%的康复者出现疲劳、脑雾等症状,科学家正探索其与自身免疫疾病的关联。 -

全球合作的必要性

疫苗分配不均(非洲接种率不足20%)暴露了国际治理漏洞,WHO呼吁“全球疫苗共享计划”。

SARS-CoV-2的名称背后,是人类与微生物博弈的缩影,它提醒我们:在全球化时代,病毒无国界,而科学理性、国际合作才是应对危机的终极答案,正如世卫组织总干事谭德塞所言:“我们或许无法阻止每一场疫情,但我们可以选择如何回应。”

(全文约1,050字)

注涵盖病毒学、公共卫生及社会影响,可根据读者群体调整专业术语的深度。

发表评论