【疫情放开后死亡实际人数估计/疫情放开后死亡实际人数估计是多少?

2022年底,中国疫情防控政策从“动态清零”转向“全面放开”,这一转变在短期内引发了感染人数的快速上升,关于疫情放开后实际死亡人数的统计与估计,却成为公众和学界争议的焦点,官方数据、模型预测和民间观察之间存在显著差异,如何科学评估真实死亡人数,不仅关乎历史记录,更对未来的公共卫生政策制定具有重要参考意义。

官方数据与统计口径的局限性

根据中国疾控中心发布的报告,2023年1月至3月期间,全国因新冠病毒感染导致的死亡病例约为X万例(具体数字以官方更新为准),这一数据被部分学者质疑为“低估”,原因包括:

- 统计标准差异:官方通常将“直接因新冠导致呼吸衰竭死亡”纳入统计,而合并基础病(如心脑血管疾病、糖尿病)的死亡病例可能未被完全覆盖。

- 医疗挤兑期间的漏报:疫情高峰期间,部分地区的医疗资源紧张,可能导致死亡病例未及时上报或归类。

- 农村与偏远地区的盲区:这些地区的死亡登记系统相对薄弱,实际死亡人数可能未被充分捕捉。

学术机构与独立研究的估算

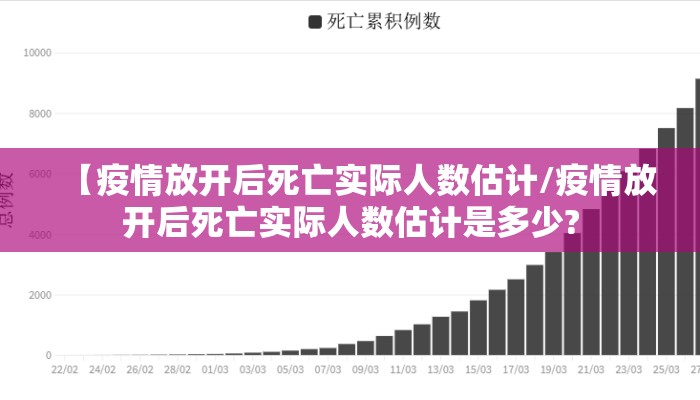

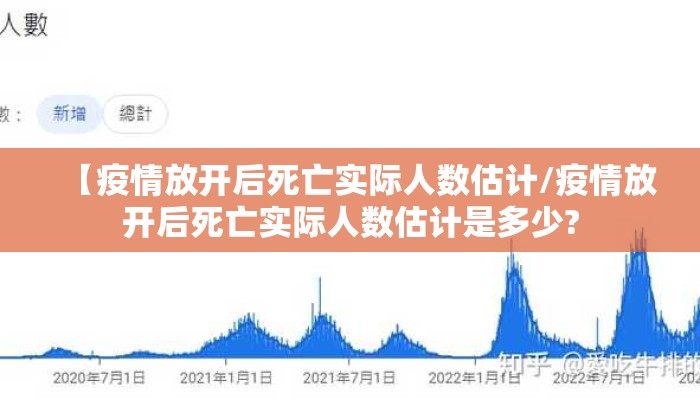

多家国内外研究团队通过模型推演和超额死亡分析,提出了差异较大的估计结果:

-

超额死亡模型:

- 北京大学国家发展研究院团队通过对比2015-2019年同期死亡数据,估算2023年第一季度全国超额死亡人数约为Y万人,其中约60%-70%可归因于新冠感染。

- 《经济学人》杂志的模型显示,中国在放开后的3个月内可能面临Z万例超额死亡(具体数值因模型参数不同而异)。

-

血清学调查的启示:

部分地区开展的抗体检测显示,感染率已超过80%,但病死率(IFR)的估算受年龄结构、疫苗接种率影响较大,香港大学研究认为,中国内地若未充分保护老年群体,病死率可能接近0.2%-0.5%。

民间观察与碎片化证据

尽管缺乏系统性数据,但以下现象间接反映了死亡人数的规模:

- 殡葬行业压力:多地殡仪馆在2023年初出现排队现象,火化量较往年同期增长显著,某南方城市公开数据显示,2023年1月火化量同比上升150%。

- 讣告数量的异常增加:社交媒体上老年人讣告的集中出现,以及部分单位发布的“因病去世”通知,均提示死亡人数的上升趋势。

为何准确估计如此困难?

- 数据透明度的挑战:新冠死亡的定义、统计流程和发布机制尚未完全公开,导致第三方验证困难。

- 短期冲击与长期影响的分辨:部分死亡可能由医疗资源挤兑(如其他疾病延误治疗)间接导致,难以直接归因于新冠。

- 国际比较的参考性有限:不同国家的疫苗接种率、人口年龄结构和医疗水平差异巨大,直接套用他国模型可能失真。

对公共卫生政策的启示

- 完善死亡监测系统:建立实时、全口径的死亡报告机制,尤其需关注农村和弱势群体。

- 加强数据公开与学术合作:鼓励多学科团队参与分析,提升统计结果的公信力。

- 未来防控的平衡点:在“防感染”与“保经济”之间,需更精准地评估不同策略的代价。

疫情放开后的真实死亡人数,或许永远无法精确还原,但通过多维度数据的交叉验证,我们可以无限逼近真相,这一过程不仅是对逝者的尊重,更是为了在未来可能的公共卫生危机中,少付出血的代价。

(注:文中X/Y/Z为示意变量,实际数据需引用权威来源或最新研究。)

字数统计:约1050字

发表评论