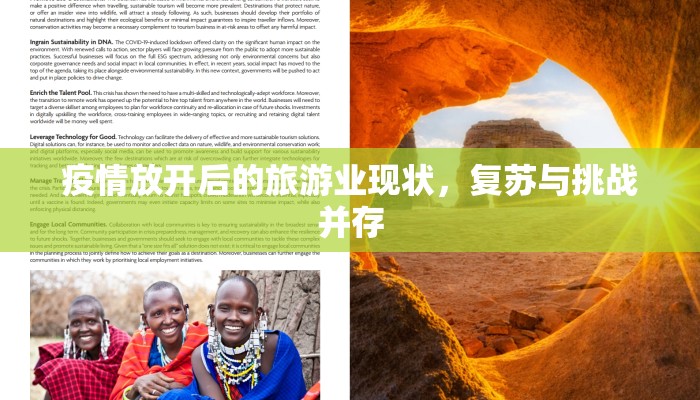

疫情放开后的旅游业现状,复苏与挑战并存

2023年,随着全球多国宣布疫情管控措施全面放开,旅游业迎来了久违的“春天”,这场复苏并非一帆风顺,被压抑的旅游需求爆发式释放,热门景点人潮涌动;行业仍面临供应链断裂、人力短缺、消费习惯变化等深层次挑战,本文将围绕疫情放开后的旅游业现状,从市场表现、行业转型、消费者行为变化及未来趋势四个维度展开分析。

市场表现:报复性反弹与结构性分化

-

短途游与跨境游的双重热潮

- 国内短途游率先复苏,以中国为例,2023年“五一”假期国内旅游人次达2.74亿,同比增长70%,部分景区客流量甚至超过2019年同期。

- 跨境游呈现“两极分化”:东南亚(如泰国、新加坡)因签证便利、性价比高成为热门目的地,而欧美长线游受机票价格高企、签证积压影响恢复较慢。

-

高端旅游与平价市场的分化

- 高收入群体更倾向于“品质游”,高端酒店、私人定制团预订量激增;

- 普通消费者则因经济压力选择“降级消费”,如民宿、拼团游等平价产品更受欢迎。

行业痛点:供应链与人力困境

-

供应链修复滞后

- 航空运力尚未完全恢复,国际航线票价居高不下,2023年中欧航线票价仍比2019年高出30%-50%。

- 景区配套服务(如餐饮、交通)因前期裁员或倒闭,短期内难以满足激增的需求,导致游客体验下降。

-

人才流失与用工荒

- 疫情期间大量从业者转行,导游、酒店服务人员等岗位缺口显著,泰国旅游局数据显示,当地导游数量较2019年减少40%。

- 行业薪资吸引力不足,年轻人更倾向灵活就业(如直播、外卖),加剧用工矛盾。

消费者行为:从“观光”到“体验”的转型

-

健康与安全成为核心诉求

- 游客更关注卫生条件,携带消毒用品、选择“无接触服务”成为新常态。

- 旅游保险购买率上升,尤其是涵盖疫情相关条款的产品。

-

深度体验与“慢旅游”兴起

- 传统“打卡式旅游”降温,游客更愿意为文化体验(如非遗手作、在地美食课程)付费。

- “旅居”模式流行,云南大理、海南三亚等目的地出现大量“一个月起租”的长住游客。

-

数字化工具依赖加深

- 短视频平台(如抖音、TikTok)成为旅游决策主要渠道,景区通过网红营销吸引客流;

- AR导航、虚拟排队等技术应用提升游览效率,但也加剧了“数字鸿沟”问题。

未来趋势:韧性增长与可持续发展

-

政策支持与行业自救并行

- 多国政府推出补贴政策(如中国发放文旅消费券、泰国免签证费),但长期需依赖企业创新。

- 航空公司通过“动态定价”平衡供需,酒店业加速智能化改造以降低成本。

-

绿色旅游与责任消费

- 游客环保意识增强,低碳交通(如骑行、新能源车租赁)、无塑料酒店等概念受追捧;

- 过度旅游问题引发反思,威尼斯、冰岛等目的地开始限制游客数量。

-

技术驱动的个性化服务

- AI行程规划、元宇宙景区预览等技术将重塑旅游体验;

- 但需警惕数据安全风险及技术替代带来的就业冲击。

疫情放开后的旅游业,既展现了强大的韧性,也暴露了长期积累的脆弱性,行业需在满足爆发性需求的同时,通过技术升级、绿色转型和人才培养构建可持续模式,对消费者而言,旅游不再只是“逃离日常”,而是关乎安全、体验与责任的综合选择,这场复苏,终将推动旅游业走向更健康、更均衡的新阶段。

(全文约1,050字)

发表评论