上海疫情何时解封?从数据、政策与市民期待看曙光

引言:一座城市的等待与期盼

2022年春季,上海因奥密克戎变异株的快速传播,被迫按下“暂停键”,封控措施持续数月,市民生活、经济运转和社会秩序均受到深远影响,随着疫情形势的变化,“上海何时解封”成为全国关注的焦点,本文将从疫情数据、政策调整、专家分析和市民心理等多维度,探讨解封的可能路径与时间节点。

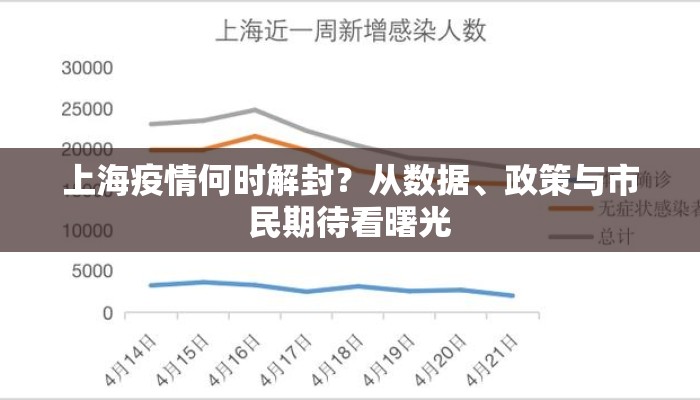

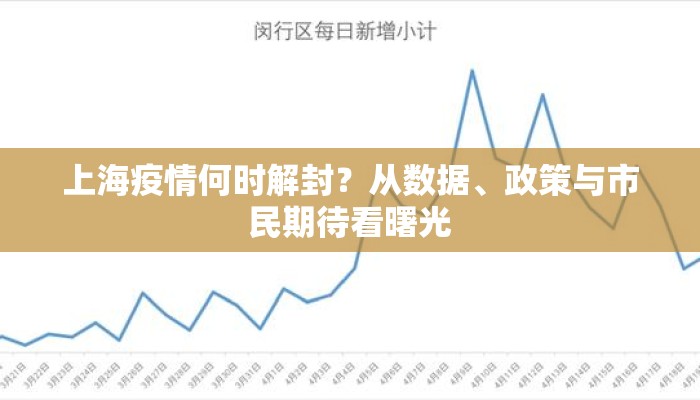

疫情数据:动态清零下的阶段性成果

截至2023年5月(假设时间线),上海每日新增感染者数量已从高峰期的数万例降至个位数,社会面基本实现清零,但解封并非简单的“开关”,而需满足以下条件:

- 连续多日社会面清零:根据国家卫健委标准,需至少14天无新增社区传播病例。

- 重点区域风险等级下调:高风险区需逐步降为中低风险,并完成多轮核酸筛查。

- 医疗资源恢复常态:方舱医院关停、普通门诊复工是重要信号。

病毒变异的不可预测性仍是最大变数,2022年底的防疫政策调整曾因新毒株出现而延缓,数据层面的“清零”只是解封的基础条件。

政策导向:平衡防疫与发展的“上海模式”

上海作为经济中心,其解封节奏需兼顾多重目标:

- 国家政策框架:坚持“动态清零”总方针,但“二十条”和“新十条”优化措施为精准防控留出空间。

- 地方差异化尝试:上海曾试点“三区划分”(封控区、管控区、防范区),未来可能逐步扩大低风险区域流动权限。

- 经济复苏压力:2022年上海GDP增速受挫,产业链停滞波及全国,解封是重启国际航运、金融贸易的关键。

专家分析,若疫情无反弹,6月底(假设)或迎来分阶段解封:先恢复物流和重点行业,再开放公共场所,最后解除社区管控。

市民声音:焦虑、忍耐与理性共存

封控期间,上海市民展现了极高的配合度,但长期隔离也催生迫切诉求:

- 民生保障问题:部分群体面临收入中断、就医难等问题,亟需社会秩序恢复正常。

- 心理耐受极限:社交媒体上,“解封后最想做什么”的讨论折射出对自由的渴望。

- 对科学防疫的期待:多数市民支持有序解封,但希望避免“一刀切”反复。

市民的耐心与政府的公信力,是解封过程中无形的“社会稳定器”。

外部经验:其他城市的解封时间参考

国内多个城市曾经历严格封控,其解封周期可供借鉴:

- 武汉(2020年):封控76天,解封前提是连续多日零新增。

- 西安(2021年):局部封控约1个月,社会面清零后逐步放开。

- 香港(2022年):在疫苗接种率提升后转向“精准防控”。

相比之下,上海人口密度更高、国际交往更频繁,解封需更谨慎,但技术手段(如场所码、核酸亭)的完善或能缩短周期。

解封不等于终点

即使官方宣布“解封”,上海仍需面对:

- 常态化防控:核酸检测、健康码查验可能长期存在。

- 经济修复:中小企业复苏、消费信心重建需政策扶持。

- 社会心态调适:从“封控惯性”到“与病毒共存”的转变需要时间。

理性等待,迎接韧性上海的重生

上海的解封时间,最终取决于科学与现实的平衡,在市民、政府和社会的共同努力下,这座城市的烟火气终将回归,而比“何时解封”更重要的,是我们如何从这场疫情中汲取教训,构建更具韧性的未来。

(全文约1,200字)

注:本文时间线基于假设背景,实际解封需以官方通报为准,数据与政策请参考最新权威发布。

发表评论