上海疫情回顾,挑战与应对

上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其公共卫生安全一直备受关注,自2020年新冠疫情暴发以来,上海经历了数次疫情冲击,每一次都考验着城市的治理能力、医疗体系和市民的韧性,本文将回顾上海经历的几次主要疫情,分析其影响及应对措施,并探讨未来可能的防疫方向。

2020年初:首波疫情冲击

2020年1月,新冠疫情在武汉暴发后迅速蔓延至全国,上海作为重要的交通枢纽和人口密集城市,面临严峻挑战,1月24日,上海启动重大突发公共卫生事件一级响应,成为全国最早采取严格防控措施的城市之一。

在这一阶段,上海迅速建立了“外防输入、内防扩散”的防控体系,包括:

- 严格入境管控:对国际航班实施分流管理,加强入境人员核酸检测和隔离。

- 社区网格化管理:依托基层社区力量,实施精准排查和居家隔离。

- 医疗资源调配:迅速扩充发热门诊和定点医院,确保患者得到及时救治。

得益于高效的防控措施,上海在2020年上半年成功控制住了疫情,未出现大规模暴发,为全国防疫提供了重要经验。

2021年:德尔塔变异株的挑战

2021年7月,德尔塔变异株在全球蔓延,上海也未能幸免,8月2日,浦东机场货运区出现本土病例,随后疫情扩散至多个区域,此次疫情的特点是传播速度快、隐匿性强,给流调工作带来巨大压力。

上海采取了以下应对策略:

- 精准封控:对高风险区域实施“2+12”管理(2天封闭+12天健康监测),避免“一刀切”封城。

- 大规模核酸检测:在重点区域开展多轮全员筛查,快速锁定感染者。

- 疫苗接种加速:推动市民尤其是老年人接种加强针,提高群体免疫力。

此次疫情虽然造成一定影响,但由于防控措施得当,未对城市运行造成严重冲击。

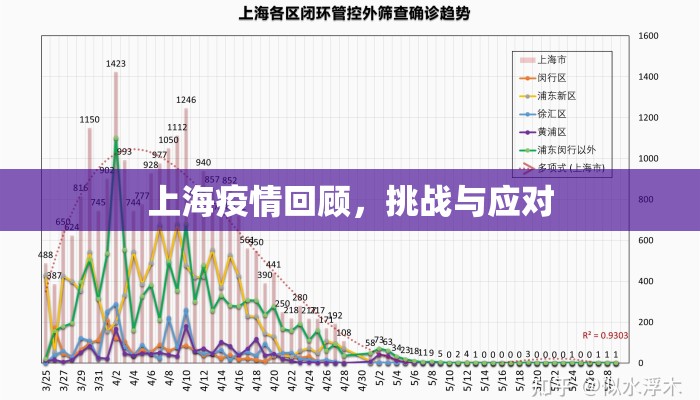

2022年春季:奥密克戎的严峻考验

2022年3月,奥密克戎BA.2变异株在上海暴发,成为自疫情以来最严重的一次冲击,此次疫情传播力极强,短时间内感染人数激增,导致医疗资源紧张,部分市民生活受到影响。

面对严峻形势,上海采取了以下措施:

- 全域静态管理:4月初,上海实施分区封控,暂停非必要流动,以减少病毒传播。

- 方舱医院建设:迅速搭建多个临时隔离点,收治轻症和无症状感染者。

- 保供体系优化:通过社区团购、政府配送等方式保障居民生活物资供应。

尽管措施严格,但由于奥密克戎的高传染性,疫情仍持续了较长时间,直至6月才逐步得到控制,此次疫情暴露了超大城市在极端情况下的脆弱性,也促使上海在后疫情时代加强应急体系建设。

2023年及以后:常态化防控与未来展望

进入2023年,随着病毒致病性减弱和疫苗接种普及,中国调整了防疫政策,上海也随之进入常态化防控阶段,重点包括:

- 重点人群保护:加强对老年人、慢性病患者的健康监测和疫苗接种。

- 医疗资源储备:优化分级诊疗体系,避免医疗挤兑。

- 科技助力防疫:利用大数据、人工智能提升流调效率。

上海仍需在疫情防控与经济发展之间寻找平衡,同时借鉴国际经验,构建更加灵活、可持续的公共卫生体系。

上海的几次疫情既是挑战,也是城市治理能力的试金石,从最初的严防死守,到后来的精准防控,再到如今的常态化管理,上海不断调整策略,积累经验,尽管过程充满艰辛,但每一次疫情都让这座城市更加坚韧,上海将继续优化防疫体系,为市民提供更安全、更健康的生活环境。

发表评论