【疫情大面积爆发是什么时间,疫情大面积爆发是什么时间开始的】

2020年初,一场突如其来的新冠疫情彻底改变了全球社会经济的运行轨迹,这场被世界卫生组织(WHO)定义为“国际关注的突发公共卫生事件”的疫情,究竟何时进入大面积爆发阶段?其时间线的梳理不仅关乎历史记录,更对未来的公共卫生应对具有深远启示,本文将以科学数据与权威报告为基础,回溯疫情爆发的关键节点,并分析其对全球的连锁反应。

疫情爆发的定义与初期信号

疫情“大面积爆发”通常指病毒在多个地区呈现指数级传播、超出本地医疗系统负荷能力的阶段,根据WHO的统计,新冠疫情的首例报告可追溯至2019年12月中国武汉出现的“不明原因肺炎病例”,但全球性爆发的转折点发生在2020年1月下旬至3月中旬。

-

2019年12月-2020年1月:局部暴发期

- 中国武汉于2019年12月31日向WHO报告首批病例,2020年1月7日确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2)。

- 1月23日,武汉“封城”成为中国疫情防控的标志性事件,但此时国际传播仍以输入性病例为主。

-

2020年2月:国际扩散萌芽

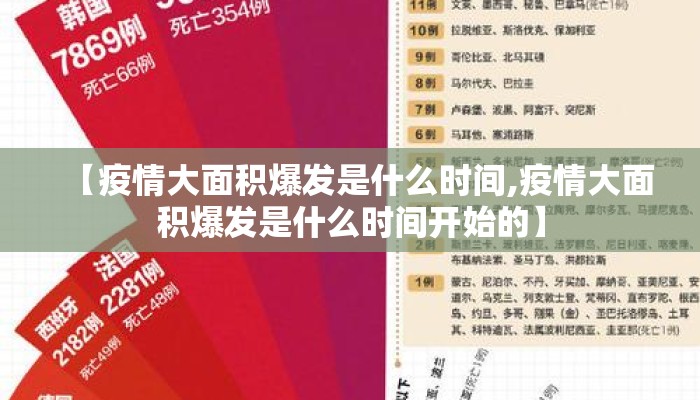

韩国、意大利、伊朗等国陆续出现聚集性感染,2月28日,WHO将全球风险等级上调至“非常高”。

全球大面积爆发的关键时间节点(2020年3月)

2020年3月11日,WHO正式宣布新冠疫情构成“全球大流行”(Pandemic),标志着疫情进入大面积爆发阶段,这一判断基于以下事实:

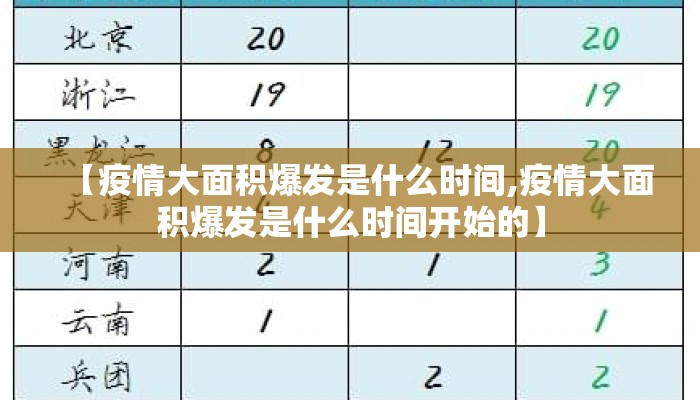

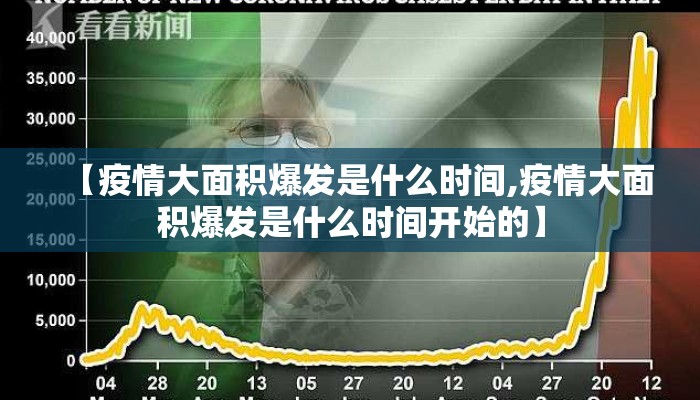

- 洲际传播加速:截至3月中旬,全球114个国家报告确诊病例,累计超过11.8万例,死亡超4000例,意大利、西班牙单日新增破千,美国多州进入紧急状态。

- 医疗系统崩溃:意大利伦巴第大区重症床位饱和,被迫实施“选择性救治”;西班牙马德里将冰场改建为临时停尸房。

- 国际社会应对升级:多国关闭边境、停飞航班,美股十天内四次熔断,G20峰会紧急协调全球响应。

数据佐证:

- 约翰斯·霍普金斯大学统计显示,全球确诊病例从1月30日的约1万例飙升至3月31日的超80万例,增速符合“爆发”定义。

- 《柳叶刀》研究指出,2020年3月欧洲的病毒传播率(R0值)高达3-4,远超初期水平。

爆发时间背后的深层原因

-

病毒特性与防控延迟

- 新冠病毒潜伏期长(平均5-6天)、无症状传播等特性导致早期防控困难。

- 部分国家在1-2月低估风险,如美国直到3月13日才宣布国家紧急状态。

-

全球化与人口流动

2020年1月正值中国春节和全球旅行高峰,加速了病毒跨国传播,据国际航空运输协会(IATA)数据,当年1月全球航空客运量达4.3亿人次。

-

检测能力不足

早期依赖核酸检测,但欧美多国直至3月才扩大检测范围,德国罗伯特·科赫研究所称,该国实际感染数可能是报告值的5-10倍。

大面积爆发的全球影响

-

公共卫生危机

- 截至2020年底,全球累计确诊超8000万例,死亡超180万例(WHO数据)。

- 医疗资源挤兑导致非新冠患者死亡率上升,如英国癌症手术延误率增加37%。

-

经济与社会震荡

- 国际货币基金组织(IMF)统计,2020年全球经济萎缩3.1%,为二战以来最严重衰退。

- 教育中断、心理健康问题激增,联合国报告称全球超16亿学生停课。

-

国际关系重构

疫苗分配不均暴露全球治理裂痕,高收入国家抢购剂量引发“疫苗民族主义”争议。

反思与启示

疫情大面积爆发的2020年3月,暴露了全球应对突发卫生事件的脆弱性,其教训包括:

- 早期预警系统的必要性:需建立更灵敏的疫情监测网络。

- 国际合作的价值:病毒无国界,信息共享与资源协调至关重要。

- 社会韧性的构建:从医疗储备到数字基建,需提升抗风险能力。

回望2020年3月的全球疫情爆发,它不仅是时间轴上的一个节点,更是人类共同面对危机的集体记忆,在未来的公共卫生治理中,这一阶段的历史将始终提醒我们:唯有科学、团结与前瞻性行动,才能抵御未知的挑战。

(全文约1,050字)

发表评论