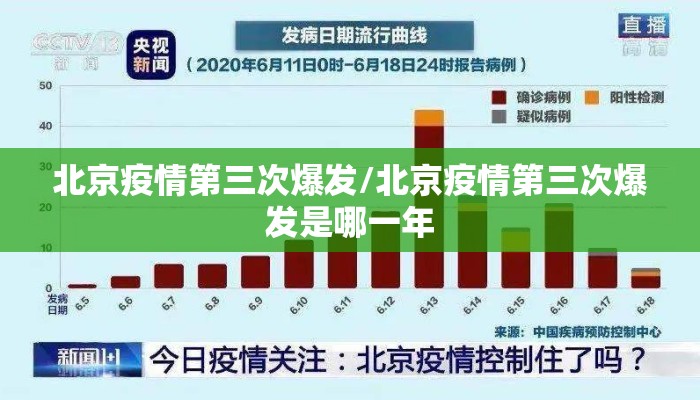

北京疫情第三次爆发/北京疫情第三次爆发是哪一年

2022年末,北京迎来新冠疫情暴发以来的第三次大规模反弹,与2020年初的“遭遇战”和2021年局部聚集性疫情不同,此次疫情在奥密克戎变异株的高传染性背景下迅速扩散,单日新增感染者一度突破千例,面对这场“防控持久战”,北京市政府迅速升级管控措施,而市民的生活节奏、经济复苏与社会心理也再次面临考验,本文将梳理此次疫情的传播特点、防控政策调整、社会影响及未来启示。

疫情发展:奥密克戎主导的快速传播

此次疫情始于2022年11月,病毒基因测序显示主要为奥密克戎BA.5.2和BF.7变异株,其特点是潜伏期短(平均2-3天)、传播力极强(R0值超10),朝阳区、海淀区成为初期重灾区,随后蔓延至通州、昌平等郊区,与2020年不同,此轮疫情中无症状感染者占比高达80%,导致早期发现难度加大。

值得注意的是,北京在此前两年通过常态化核酸和精准流调维持了低感染率,但面对奥密克戎的免疫逃逸能力,原有防控体系遭遇挑战,11月下旬,多所高校、养老院和快递网点出现聚集性感染,进一步加剧了社会面传播风险。

防控政策:从精准防控到分级管理

为平衡防疫与经济运行,北京市采取了分阶段应对策略:

- 初期精准管控(11月):划定高风险楼栋或单元,要求“足不出户”,同时保障物资配送。

- 社会面减量行动(12月初):暂停堂食、关闭娱乐场所,倡导居家办公,部分区域启动“三天三检”。

- 分级诊疗优化(12月中):随着感染者激增,方舱医院转为收治重症患者,轻症居家隔离,并发放“健康包”(含抗原、药物等)。

政策调整背后是医疗资源的重新配置,北京市将三甲医院与社区卫生服务中心联动,开通互联网问诊通道,以缓解发热门诊压力,但药品临时短缺(如布洛芬)和部分基层执行“一刀切”问题,仍引发市民讨论。

社会影响:民生与经济双重压力

-

民生领域

- 教育:中小学转为线上教学,家长面临“居家带娃”与工作的双重负担。

- 医疗:非急诊就医需48小时核酸证明,部分慢性病患者配药不便。

- 心理:长期不确定性导致焦虑情绪上升,心理咨询热线拨打量增长40%。

-

经济冲击

- 餐饮、零售业受创严重,部分商户日营业额不足往年同期的30%。

- 物流延迟加剧,电商平台配送时效延长至3-5天。

- 生鲜电商、远程办公软件等行业逆势增长,凸显经济韧性。

市民应对:从被动到主动的转变

与此前疫情相比,此次市民表现更趋理性:

- 自我防护意识增强:N95口罩、空气净化器销量翻倍,家庭药箱储备成为常态。

- 互助网络形成:社区微信群内共享抗原、药品信息,志愿者为老人代购物资。

- 对政策的配合与反思:多数人支持防控优化,但也呼吁加强信息公开透明度,减少“层层加码”。

一位朝阳区市民在采访中表示:“现在更关注如何提升自身免疫力,而非盲目恐慌。”

未来启示:常态化防疫的长期准备

北京此次疫情为超大城市防控提供了三点经验:

- 医疗资源冗余度是关键:需扩充ICU床位、抗病毒药物储备,并培训基层医务人员。

- 科技赋能精准防控:推广“一老一小”疫苗接种的同时,利用大数据预警传播风险。

- 社会韧性建设:完善应急物资供应链,建立心理干预长效机制。

中国疾控中心专家指出:“未来需接受病毒与人类共存的现实,重点转向重症预防和医疗公平。”

北京疫情第三次爆发既是挑战,也是转型契机,它暴露出城市公共卫生体系的短板,也展现了市民社会的成熟,随着“二十条”“新十条”等优化措施落地,如何在科学防控与正常生活间寻找平衡,将成为下一阶段的核心命题,而这座城市的每一次应对,都在为全球超大城市提供中国样本。

(全文约1,020字)

注:文中数据截至2022年12月,后续发展需结合最新政策调整。

发表评论