2022年上海疫情全面解封时间表/2022年上海疫情全面解封时间

2022年,上海这座国际化大都市经历了一场前所未有的疫情防控考验,从3月初疫情暴发到6月全面解封,近三个月的封控管理成为上海市民乃至全国关注的焦点,本文将围绕“2022年上海疫情全面解封时间”这一关键词,回顾解封的背景与过程,分析解封后的社会与经济影响,并探讨这一事件对公共卫生管理的深远启示。

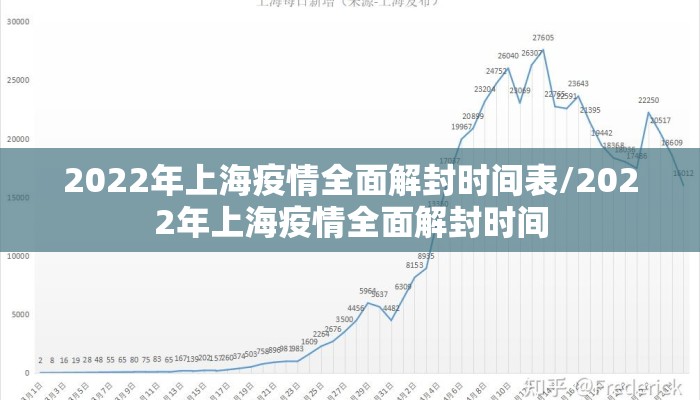

上海疫情全面解封的背景与时间线

2022年3月,奥密克戎变异毒株在上海快速传播,单日新增感染者一度突破2万例,为遏制疫情扩散,上海市自3月28日起分阶段实施封控管理:浦东、浦西先后进入静态管理,全市居民足不出户,交通、商业活动全面暂停,这一措施被称为“上海保卫战”。

经过两个多月的艰苦抗疫,疫情形势逐步好转,5月16日,上海宣布实现社会面清零;6月1日,上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组正式发布通告,宣布全市全面解封,这一天也被市民称为“重启日”,解封后,公共交通恢复运营,商场、餐饮场所限流开放,企业有序复工复产。

值得注意的是,解封并非一蹴而就,在6月1日前,部分防范区已逐步开放,但全面解封标志着疫情防控从“应急状态”转向“常态化管理”,这一时间点的选择,既考虑了疫情数据(如连续多日无社会面新增),也兼顾了经济民生压力。

全面解封后的多重影响

经济复苏与挑战并存

解封后,上海经济呈现“V型反弹”趋势,据统计,2022年6月上海外贸进出口环比增长15.8%,但上半年GDP仍同比下降5.7%,中小微企业成为恢复最慢的群体,部分餐饮、零售门店因资金链断裂永久关闭,政府随后推出税费减免、消费券等政策,但完全恢复仍需时间。

社会心理的长期修复

封控期间的心理压力在解封后逐渐显现,部分市民对聚集性场所有所顾虑,社交媒体上关于“解封后焦虑”的讨论增多,复旦大学一项调查显示,约30%的受访者在解封后三个月内仍存在轻度抑郁情绪,这一现象凸显了公共卫生事件对心理健康的长尾效应。

城市治理模式的反思

解封后,上海加速推进“15分钟核酸采样圈”建设,并优化“随申码”系统,这些举措反映了从“硬性封控”向“精准防控”的转型,疫情期间暴露的物资配送短板、基层管理能力不足等问题,也为超大城市治理提供了改进方向。

上海解封的启示:平衡、科学与共治

疫情防控与经济发展的平衡

上海案例表明,长期封控虽能遏制病毒传播,但代价高昂,未来政策需更注重精准施策,例如通过风险分级管理减少对经济的冲击,世界银行建议,建立“韧性城市”框架是关键。

科学决策的重要性

解封时机的选择需以数据为依据,上海在6月解封前,已确保病毒传播链清晰、医疗资源充足,这提示我们,公共卫生决策应避免“一刀切”,需结合流行病学模型与社会承受力。

公众参与与共治机制

疫情期间,社区志愿者、保供企业等社会力量发挥了重要作用,解封后,上海推动“党建引领基层治理”改革,说明多元共治是应对危机的有效路径。

发表评论