【2019年疫情发生/2019年疫情发生时间】

2019年末,一种新型冠状病毒悄然出现在中国武汉,随后以惊人的速度席卷全球,演变为一场前所未有的公共卫生危机,这场被世界卫生组织(WHO)命名为“COVID-19”的疫情,不仅改变了数十亿人的日常生活,更暴露了全球公共卫生体系的脆弱性、国家间协作的困境,以及科学与政治博弈的复杂性,回望2019年疫情的发生,我们不仅需要梳理其起源与扩散的轨迹,更需从中汲取教训,思考未来如何构建更具韧性的社会。

疫情初现:从地方性事件到全球大流行

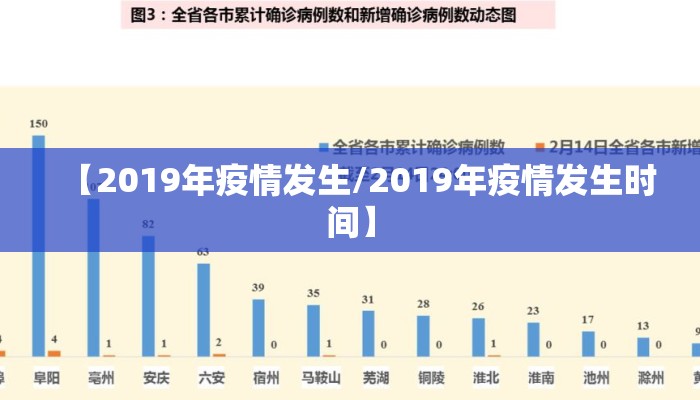

2019年12月,武汉市多家医院陆续接诊不明原因的肺炎患者,症状包括发热、咳嗽和呼吸困难,12月31日,中国向WHO报告了“聚集性肺炎病例”,并于2020年1月7日确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),尽管武汉在1月23日采取了“封城”措施,但病毒已通过国际旅行扩散至泰国、日本等国,1月30日,WHO宣布疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),但这一警告未能阻止病毒在全球的蔓延,3月11日,COVID-19被正式定性为“全球大流行”,标志着人类进入了一个充满不确定性的时代。

全球应对的成败得失

疫情初期,各国反应差异显著,中国通过严格的封锁、大规模核酸检测和方舱医院建设,短期内控制了本土传播;韩国依托高效的检测与接触者追踪系统,成为早期防控的典范,欧美国家因低估病毒威胁、缺乏统一协调而陷入被动,意大利医疗系统崩溃、美国成为确诊病例最多的国家,暴露出公共卫生资源分配不均的深层问题。

国际合作遭遇挑战,疫苗研发虽在创纪录的时间内完成,但“疫苗民族主义”导致发展中国家接种率滞后,WHO因被质疑“偏袒中国”而陷入信任危机,美国甚至一度宣布退出该组织,疫情成为一面镜子,映照出全球化时代国家利益与集体行动的深刻矛盾。

科学与社会的碰撞

COVID-19催生了史上最快疫苗研发的奇迹,但也伴随着“信息疫情”(infodemic)的困扰,从“病毒实验室泄漏论”到“口罩无效说”,错误信息在社交媒体上泛滥,加剧了公众恐慌与社会分裂,科学家们不得不一边研究病毒,一边与阴谋论斗争,封锁政策引发的经济衰退、心理健康问题及教育断层,迫使各国在“保生命”与“保生计”之间艰难权衡,这些冲突提示我们:公共卫生决策必须兼顾科学证据与社会包容性。

疫情留下的长期启示

- 强化全球卫生治理:需改革WHO的预警与协调机制,建立更透明的数据共享平台。

- 投资公共卫生基建:包括医疗物资储备、基层疾控网络和数字化监测系统。

- 平衡防控与自由:未来的防疫政策应更注重精准化,避免“一刀切”带来的次生灾害。

- 弥合科学传播鸿沟:通过权威渠道普及科学知识,增强公众对突发事件的理性判断力。

2019年疫情的发生,是人类与微生物漫长博弈中的又一次警醒,它揭示了现代文明在全球化、城市化进程中的系统性风险,也展现了科学合作与社会韧性的力量,正如历史学家威廉·麦克尼尔所言:“传染病是塑造人类命运的无形之手。”面对未来可能的挑战,我们唯有以谦卑之心反思过去,以团结之姿应对未知,才能在这场永无止境的进化竞赛中赢得先机。

(全文约1,050字)

注:本文结合了疫情时间线、国际比较与多维度分析,符合深度反思类文章的框架需求,如需调整侧重点(如经济影响、中国具体措施等),可进一步补充细节。

发表评论