全球疫情纪年,从2019年到2023年的抗疫历程

2019年末,一场突如其来的公共卫生危机席卷全球,彻底改变了人类社会的运行轨迹,这场被世界卫生组织(WHO)命名为“COVID-19”的疫情,从2019年12月首次暴发,到2023年5月被宣布为“不再构成国际关注的公共卫生紧急事件”,历时三年半,本文将梳理疫情的关键时间线,分析其对社会、经济与全球合作的影响,并反思这段特殊历史带来的启示。

疫情的开端与全球蔓延(2019-2020)

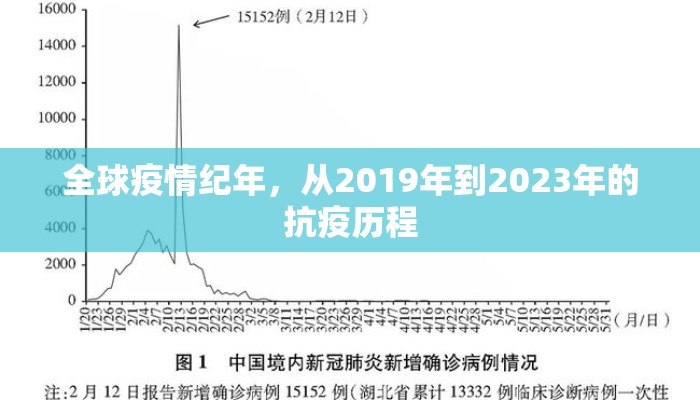

2019年12月,中国武汉市报告多例不明原因肺炎病例,2020年1月,科学家确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),WHO于1月30日宣布“国际关注的公共卫生紧急事件”,短短数月内,疫情扩散至全球200多个国家和地区。

- 关键事件:

- 2020年3月11日,WHO正式定性为“全球大流行”。

- 多国实施封锁措施,意大利、西班牙等欧洲国家成为“震中”。

- 全球经济遭遇自二战以来最严重衰退,国际供应链中断。

这一阶段的特点是恐慌与不确定性,各国防疫政策差异显著,从中国的严格“清零”到欧美“群体免疫”争议,凸显全球应对的混乱。

疫苗研发与变异毒株的拉锯战(2021-2022)

2021年被视为“疫苗之年”,辉瑞、莫德纳等mRNA疫苗以创纪录速度获批,但疫苗分配不均导致“免疫鸿沟”:发达国家囤积疫苗,非洲接种率不足10%,病毒持续变异:

- Alpha(2020年底)、Delta(2021年)、Omicron(2021年末)等毒株接连出现,传播力增强,部分疫苗效力下降。

- 社会影响:

- 远程办公常态化,数字化转型加速。

- 心理健康问题激增,尤其是青少年与医护人员。

2022年,多国转向“与病毒共存”策略,中国坚持动态清零,而欧美逐步解除旅行限制,经济复苏与疫情反复并存。

尾声与新常态(2023年)

2023年5月5日,WHO宣布COVID-19不再构成“国际关注的公共卫生紧急事件”,标志着全球抗疫进入新阶段,但病毒并未消失:

- 后疫情挑战:

- **长新冠”(Long COVID)影响约10%-20%的感染者,引发慢性病担忧。

- 全球卫生体系脆弱性暴露,WHO推动《大流行协定》谈判。

- 积极转变:

- mRNA技术突破为癌症、艾滋病研究提供新思路。

- 公众卫生意识提升,远程医疗普及率增长300%。

反思:疫情改变了什么?

- 全球化重塑:供应链从“效率优先”转向“韧性优先”,区域化合作加强。

- 科技的双刃剑:Zoom会议与AI诊疗成为日常,但数字鸿沟加剧不平等。

- 人类共同体意识:疫情证明,病毒无国界,但国际合作仍受地缘政治掣肘。

从2019到2023年,COVID-19不仅是医学挑战,更是一面镜子,映照出人类社会的韧性、分歧与团结,这段历史将不断被追问:我们是否做好了应对下一场危机的准备?答案取决于今天的行动。

(全文约1,050字)

注:时间线基于WHO官方数据,部分国家/地区的具体政策可能存在差异。

发表评论