全球肺炎疫情真的缓解了吗?数据背后的真相与隐忧

2020年初爆发的新冠肺炎疫情,彻底改变了全球社会运转的轨迹,三年多过去,随着疫苗接种普及、群体免疫形成以及病毒毒力减弱,许多国家宣布“疫情结束”或进入“常态化管理”,但肺炎疫情真的缓解了吗?从数据、公共卫生挑战和社会心理三个维度来看,答案或许比表象更复杂。

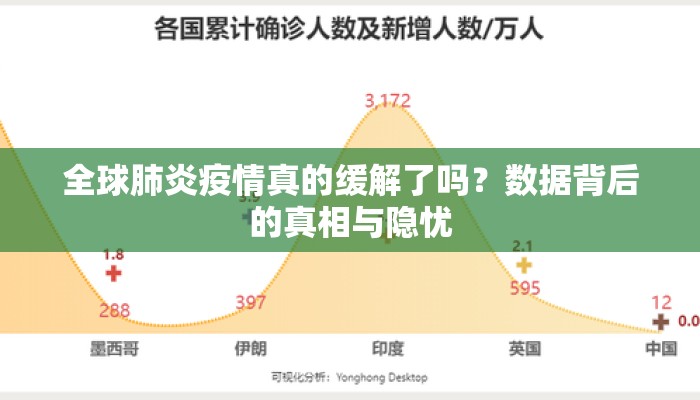

数据视角:感染率下降,但风险仍在

官方统计的“乐观信号”

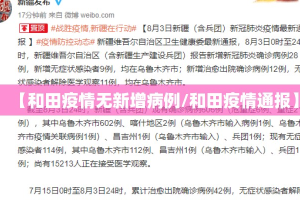

根据世界卫生组织(WHO)2023年报告,全球新冠确诊病例和死亡人数较2021年峰值下降超80%,多国取消核酸检测和隔离政策,医疗资源挤兑现象显著减少,中国疾控中心数据显示,2023年全国重症病例数仅为2022年同期的1/5。

被低估的隐性传播

数据真实性存疑:

- 检测量锐减:多数国家停止免费核酸检测,真实感染人数难以统计,美国CDC模型推测,2023年实际感染人数可能是报告的3-5倍。

- 长新冠威胁:约10%-20%的康复者遭受疲劳、认知障碍等后遗症,全球潜在患者超1亿人,长期医疗负担尚未完全显现。

病毒变异:持续进化的“灰犀牛”

毒株迭代速度放缓

奥密克戎亚型(如XBB系列)仍是当前主流毒株,其致病力较原始毒株显著降低,但科学家警告,病毒仍在动物宿主(如白尾鹿)中交叉传播,未来可能出现免疫逃逸更强的变异株。

疫苗保护效力的时效性

尽管二价疫苗对重症防护率保持在70%以上,但抗体水平在接种6个月后明显下降,巴西研究显示,老年群体加强针接种率不足50%,仍是高危人群。

社会应对:从紧急状态到“集体疲劳”

公众防疫意识淡化

口罩佩戴率在多数国家降至10%以下,日本2023年调查显示,仅23%民众关注疫情新闻,这种“心理缓解”可能导致防控漏洞。

医疗系统承压转型

欧美医院逐步取消“新冠专区”,但基层诊所仍面临呼吸道疾病叠加冲击,2023年冬季,中国流感与肺炎支原体感染激增,暴露出公共卫生资源的长期短缺。

全球协作困境:南北差距与信息壁垒

欠发达地区的隐忧

非洲疫苗接种率不足30%,检测能力有限,刚果(金)等国的肺炎疫情监测体系薄弱,可能成为新变异株的温床。

病毒溯源与政治化

WHO的“大流行协议”谈判因各国利益分歧陷入僵局,数据共享机制缺失,延缓了全球预警响应速度。

未来展望:缓解≠结束

- 短期策略:加强高危人群免疫接种,建立 wastewater监测(污水病毒监测)等低成本预警系统。

- 长期准备:改革WHO框架下的国际合作机制,投资抗病毒药物研发。

- 公众教育:普及“韧性防疫”理念,避免非理性的恐慌或漠视。

肺炎疫情的“缓解”是相对概念,尽管紧急状态解除,但病毒并未消失,社会脆弱性也未根本改变,面对这场持续演变的公共卫生考验,人类需要更清醒的认知——真正的缓解,不在于遗忘风险,而在于学会与之共存并保持警惕。

(全文约1,020字)

发表评论