疫情放开后经济为什么下行:疫情放开后经济为什么下行了

消费需求不足,经济复苏乏力

疫情放开后,许多人预期消费市场会迅速回暖,但实际上,消费需求并未如预期般反弹,主要原因包括:

- 居民收入下降:疫情期间,许多行业受到冲击,尤其是旅游、餐饮、零售等行业,导致大量从业者收入减少甚至失业,即便疫情放开,收入恢复仍需时间,消费者信心不足,消费意愿降低。

- 储蓄倾向增强:疫情的不确定性使人们更倾向于储蓄而非消费,尤其是中低收入群体,对未来经济形势的担忧促使他们减少非必要支出。

- 消费习惯改变:疫情期间,线上消费、远程办公等模式逐渐普及,部分线下消费需求(如电影院、实体零售)可能永久性减少,导致传统行业复苏缓慢。

企业经营面临多重挑战

尽管疫情放开,企业仍面临诸多困难,影响经济复苏:

- 成本上升:疫情期间,全球供应链受阻,原材料价格上涨,企业生产成本增加,劳动力成本(如工资、社保)也在上升,挤压企业利润空间。

- 债务压力:许多企业在疫情期间依赖借贷维持运营,放开后仍需偿还高额债务,资金链紧张,难以扩大生产或投资。

- 市场需求不稳定:由于消费端复苏缓慢,企业难以预测市场需求,导致投资和扩张意愿降低,进一步拖累经济增长。

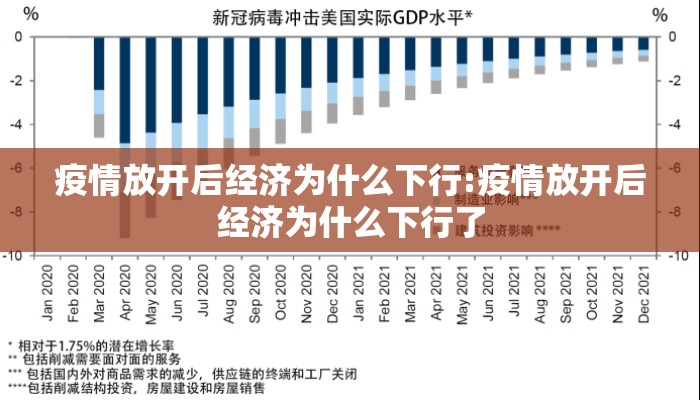

全球供应链仍未完全恢复

疫情放开后,全球供应链的恢复并非一蹴而就,仍存在以下问题:

- 国际物流效率下降:疫情期间,海运、空运等国际物流成本飙升,即便疫情放开,部分港口和运输网络仍存在拥堵问题,影响全球贸易流通。

- 关键产业依赖度高:某些国家在芯片、能源、医药等关键领域依赖进口,供应链中断导致相关行业产能受限,影响整体经济复苏。

- 贸易保护主义抬头:部分国家为保障本国产业安全,采取贸易限制措施,进一步加剧全球供应链的不稳定性。

政策调整的滞后效应

疫情期间,各国政府采取了大规模财政和货币刺激政策(如发放补贴、降息、量化宽松等),但这些政策在放开后可能产生负面影响:

- 通胀压力:过度宽松的货币政策导致流动性泛滥,推高物价,尤其是能源、食品等必需品价格上涨,抑制消费和投资。

- 财政赤字扩大:政府为应对疫情增加支出,导致债务水平攀升,未来可能通过增税或削减公共开支来平衡财政,进一步抑制经济增长。

- 政策退出过快:部分国家在放开后迅速收紧货币政策(如加息),可能加剧企业融资困难,影响经济复苏进程。

心理因素:不确定性抑制经济活动

即便疫情放开,民众和企业对未来的不确定性仍然存在:

- 对疫情的担忧:病毒变异可能导致新一轮感染高峰,部分消费者和企业仍持观望态度,不敢贸然增加支出或投资。

- 对经济前景的悲观预期:长期的经济低迷可能形成“自我实现的预言”,即人们因预期经济不好而减少消费和投资,进一步导致经济恶化。

- 劳动力市场结构性变化:疫情期间,部分劳动者退出劳动力市场(如提前退休、转行),导致企业招工难,影响生产恢复。

疫情放开后经济下行并非单一因素导致,而是消费疲软、企业经营困难、供应链问题、政策调整及心理预期等多重因素共同作用的结果,要推动经济真正复苏,政府需要在刺激消费、扶持企业、稳定供应链、优化政策等方面采取综合措施,同时增强社会信心,才能实现可持续的经济增长。

全球经济仍面临诸多挑战,但通过合理的政策调整和市场适应,经济有望逐步走出低谷,迈向更稳定的复苏轨道。

发表评论