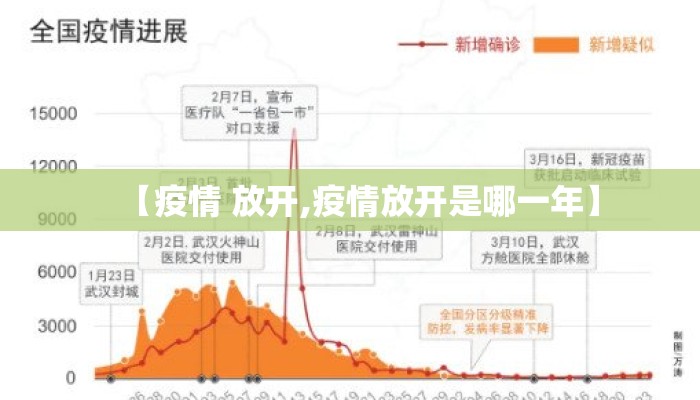

【疫情 放开,疫情放开是哪一年】

2020年初,新冠疫情席卷全球,各国政府纷纷采取封锁、隔离等严格措施以遏制病毒传播,两年多后的今天,随着疫苗接种率的提高和病毒毒性的减弱,许多国家逐步转向“与病毒共存”的开放策略,中国的防疫政策也从“动态清零”转向“有序放开”,这一转变不仅是公共卫生策略的调整,更是对社会治理、经济复苏和公众心理的一次全面考验,本文将探讨疫情放开后的社会影响、面临的挑战以及潜在的机遇。

疫情放开的背景与动因

- 科学依据

随着奥密克戎变异株成为主流毒株,其致病力减弱但传播力增强,严格的封控措施成本高昂且效果有限,国内外研究表明,疫苗接种能有效降低重症率,为放开提供了科学支持。 - 经济压力

长期封控导致服务业萎缩、供应链中断、中小企业生存困难,2022年中国GDP增速放缓,亟需通过放开恢复经济活力。 - 社会诉求

公众对正常生活的渴望日益强烈,过度防疫引发的次生灾害(如就医难、心理问题)也促使政策调整。

放开后的社会挑战

- 短期阵痛:感染高峰与医疗挤兑

放开初期,感染人数激增,部分地区出现退烧药短缺、医院超负荷运转等问题,如何优化分级诊疗、保障脆弱群体(老人、基础病患者)成为关键。 - 经济复苏的复杂性

尽管放开有助于消费回暖,但企业仍面临劳动力短缺、供应链重构等难题,制造业因工人感染导致产能波动。 - 心理适应与信任重建

部分公众对病毒存在恐惧心理,社交媒体上的信息混乱加剧焦虑,政府需加强科普,避免“躺平”或“恐慌”两极分化。

放开的长期机遇

- 社会治理的升级

- 数字化管理:健康码、线上问诊等工具在放开后仍可发挥疫情监测作用。

- 公共卫生体系完善:基层医疗资源投入增加,分级诊疗制度逐步落实。

- 经济新动能

- 消费反弹:旅游、餐饮等行业迎来复苏,2023年春节假期国内旅游收入同比增长30%。

- 产业转型:远程办公、医药研发等领域加速发展,催生新业态。

- 国际合作的契机

放开后的人员流动重启,有助于中国参与全球供应链重组,吸引外资回流。

如何应对放开后的不确定性?

- 动态调整政策

建立疫情数据实时监测机制,灵活调整防控强度,避免“一刀切”。 - 强化社会保障

扩大医保覆盖范围,提供心理援助热线,减少社会不平等对防疫的影响。 - 公众教育

通过权威渠道普及科学知识,倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念。

疫情放开并非终点,而是一个新阶段的开始,它既暴露了公共卫生体系的短板,也推动了社会治理的创新,面对挑战,政府、企业和个人需协同努力;把握机遇,则有望在复苏中实现更高质量的发展,正如诺贝尔经济学奖得主保罗·罗默所言:“危机是创新的催化剂。”在后疫情时代,如何将危机转化为转型动力,将决定我们能否构建一个更具韧性的社会。

(全文约850字)

注:本文可根据需要补充具体案例(如某地医疗资源调配经验)或数据(如世卫组织最新报告)以增强说服力。

发表评论